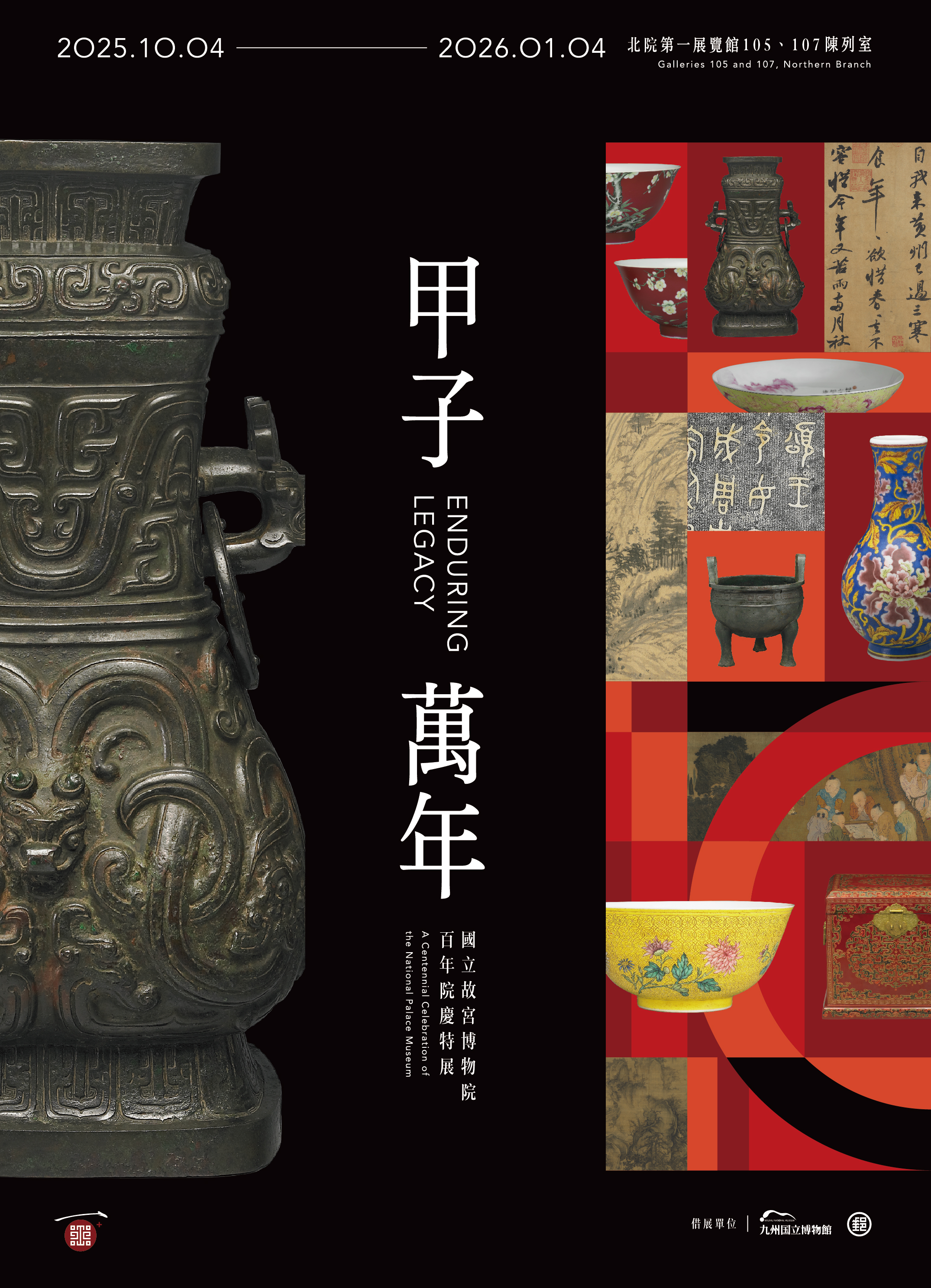

展覽名稱 | 甲子萬年:國立故宮博物院百年院慶特展

展覽期間 | 2025年10月4日-2026年1月4日

展覽地點 | 北部院區第一展覽區(正館)105、107陳列室

展覽介紹 | 本次特展聚焦故宮發展歷程中的關鍵轉折,與館藏文物被理解、詮釋的過程。展品精選百餘件,涵蓋書畫、文獻、古籍、器物、檔案與數位作品等多元媒材,包含多件限展書畫與文化部核定的國寶、重要古物。觀眾將不僅欣賞文物本身的藝術與歷史價值,更可透過它們窺見故宮與社會之間深層的互動——觀察文物如何在不同時代背景下被呈現與詮釋,並理解博物館如何在歷史脈絡中回應社會變遷,加以轉化,衍生出不同的審美、論述觀點及文化願景。

展覽期間 | 2025年10月4日-2026年1月4日

展覽地點 | 北部院區第一展覽區(正館)105、107陳列室

展覽介紹 | 本次特展聚焦故宮發展歷程中的關鍵轉折,與館藏文物被理解、詮釋的過程。展品精選百餘件,涵蓋書畫、文獻、古籍、器物、檔案與數位作品等多元媒材,包含多件限展書畫與文化部核定的國寶、重要古物。觀眾將不僅欣賞文物本身的藝術與歷史價值,更可透過它們窺見故宮與社會之間深層的互動——觀察文物如何在不同時代背景下被呈現與詮釋,並理解博物館如何在歷史脈絡中回應社會變遷,加以轉化,衍生出不同的審美、論述觀點及文化願景。

展覽特別著眼於故宮北部院區60年的成長歷程。透過「開門見山」、「相遇寰宇」、「萬象交織」與「迎向未來」等四個單元的敘事脈絡,呈現典藏體系的建立與擴充、赴外展覽與國際交流、藏品研究與詮釋的進展、數位典藏歷程等各種面向。同時,也將展出彭楷棟先生捐贈本院,現寄存於日本九州國立博物館的〈北魏釋迦牟尼佛坐像〉與〈絹本著色觀音曼荼羅圖〉兩件重要文化財。南部院區則首度展出本院三件舉世知名的北宋巨碑式山水畫——范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉。歷史不止於過去,也與當下緊密相連。故宮在臺灣的成長,是歷史與當代交織的見證,也為下個百年開啟新頁。

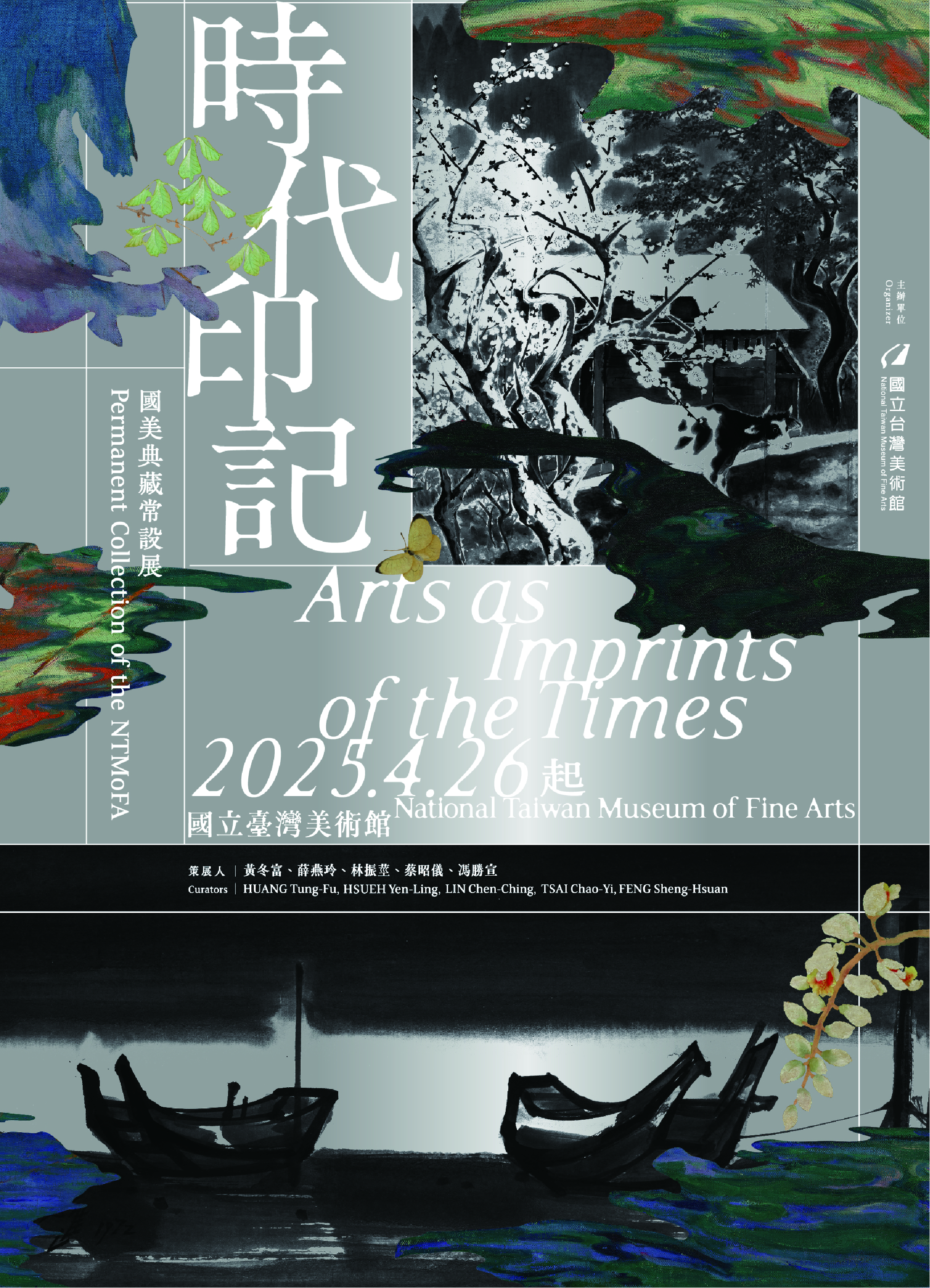

展覽名稱 | 時代印記:國美典藏常設展

2025年8月9日-12月14日 | 展覽室201

「交融與重構:2000~全球視野與數位浪潮」│ 策展人 馮勝宣

2025年8月9日-12月14日 | 展覽室201

「交融與重構:2000~全球視野與數位浪潮」│ 策展人 馮勝宣

2025年4月26-12月14日 | 展覽室301

「中原流風:臺灣早期書畫」│ 策展人 黃冬富

「引光顯影:20世紀前期臺灣美術的在地色彩」│ 策展人 薛燕玲

「中原流風:臺灣早期書畫」│ 策展人 黃冬富

「引光顯影:20世紀前期臺灣美術的在地色彩」│ 策展人 薛燕玲

2025年4月26-12月14日 | 展覽室302

「浪潮與衝擊:1945-1979 臺灣美術發展」│ 策展人 林振莖

「激撞與反思:1980s~1990s 臺灣美術主體性尋探」│ 策展人 蔡昭儀

「浪潮與衝擊:1945-1979 臺灣美術發展」│ 策展人 林振莖

「激撞與反思:1980s~1990s 臺灣美術主體性尋探」│ 策展人 蔡昭儀

展覽介紹 | 本次「時代印記:國美典藏常設展」邀請黃冬富教授,與本館研究人員薛燕玲、林振莖、蔡昭儀、馮勝宣共同策劃,規劃五個主題展區:「中原流風:臺灣早期書畫」、「引光顯影:20世紀前期臺灣美術的在地色彩」、「浪潮與衝擊:1945-1979臺灣美術發展」、「激撞與反思:1980s~1990s臺灣美術主體性尋探」、「交融與重構:2000~全球視野與數位浪潮」,分別闡述臺灣明清時期傳統書畫的狂野率性特質如何反映早期拓墾時期的衝創精神;日治時期臺灣畫家如何透過對於風土「在地色彩」的探索形塑現代化與地方認同的意識;戰後至七○年代如何受抽象、普普藝術等西方浪潮衝擊的同時回歸鄉土美術;八○至九○年代解嚴之後又如何積極突圍,衝撞禁忌議題及探問何謂臺灣主體性;2000年以後在全球化與資訊科技的席捲之下,文化地理界線的重劃如何引發自我身分與文化認同之重建,而多元族群、環境議題等等也都成為臺灣藝術家關懷的面向。整體充分展現出不同時期的藝術家,如何透過繁複的題材與手法來演繹時代精神。本展企圖透過本館典藏品的展示、館藏文獻與一手資料的整理研究,來映照臺灣美術史的發展歷程。更以編年的方式,來凸顯藝術創作如何隨著歷史開展與時代變遷顯現與遞延;並將臺灣作為主體,放在世界的脈絡中探看臺灣美術發展之路徑,一方面探勘臺灣藝術在揉雜的現象之下如何追尋與建立自身的主體性,另一方面展望未來與全球藝術脈動更深刻的連結。

館舍介紹:國立國父紀念館位於臺北市,是為紀念中華民國國父孫中山先生而建,1972年開館。館內展覽展示孫中山生平事蹟,並舉辦各類文化活動,成為重要的文化地標。

營業時間:

國父紀念館建築 期間休館整修中,中山文化園區 每日開放

國父紀念館建築 期間休館整修中,中山文化園區 每日開放

期間:即日起~

名稱:國立臺灣博物館會員卡:一卡在手 臺博館四大館區全年無限次任你遊

地點:(若只能標示一地點,請以本館優先)

臺博館本館 :100007 臺北市中正區襄陽路2號

古生物館:100007 臺北市中正區襄陽路25號

南門館:100035 臺北市中正區南昌路一段1號

鐵道部園區:103011臺北市大同區延平北路一段2號

名稱:國立臺灣博物館會員卡:一卡在手 臺博館四大館區全年無限次任你遊

地點:(若只能標示一地點,請以本館優先)

臺博館本館 :100007 臺北市中正區襄陽路2號

古生物館:100007 臺北市中正區襄陽路25號

南門館:100035 臺北市中正區南昌路一段1號

鐵道部園區:103011臺北市大同區延平北路一段2號

簡介

國立臺灣博物館包含由本館、古生物館、南門館及鐵道部園區串聯而成的臺博系統,透過展示臺灣自然史、產業史與近代人文歷史,推展豐富的生物多樣性和文化多元化。為提供喜愛臺博館的觀眾多元購票選擇,現正推出「會員卡」,每張300元,即買即用,於1年內可無限次參觀臺博系統的展覽,還有不定期會員活動和優惠,歡迎一起成為臺博人!

📍更多會員卡申辦資訊請見|https://reurl.cc/R6Lr69

國立臺灣博物館包含由本館、古生物館、南門館及鐵道部園區串聯而成的臺博系統,透過展示臺灣自然史、產業史與近代人文歷史,推展豐富的生物多樣性和文化多元化。為提供喜愛臺博館的觀眾多元購票選擇,現正推出「會員卡」,每張300元,即買即用,於1年內可無限次參觀臺博系統的展覽,還有不定期會員活動和優惠,歡迎一起成為臺博人!

📍更多會員卡申辦資訊請見|https://reurl.cc/R6Lr69

展覽名稱 | 融景.造境—沉浸體驗展

國立歷史博物館推出《融景.造境—沉浸體驗展》,從館藏重要古物馬白水《太魯閣之美》出發,邀請觀眾展開結合記憶、光影與創造的感官旅程。隨春風、夏雨、秋葉、冬雪,漫步於日光與月色交織的畫境之中,感受臺灣山水的詩意意象與嶄新呈現。

展覽運用沉浸式投影、3D建模與生成式AI等新媒體技術,將馬白水筆下的太魯閣,從靜止畫作轉化為可走入、可感知、亦可參與創作的共享空間。觀眾不僅是融景的見證者,更是造境的共同參與者。

無論是探索自然與藝術交會的創境,或是體驗傳統與科技交融的場域,這場展覽將為走入畫境的旅人,留下屬於自身的獨特感受與足跡。

展覽運用沉浸式投影、3D建模與生成式AI等新媒體技術,將馬白水筆下的太魯閣,從靜止畫作轉化為可走入、可感知、亦可參與創作的共享空間。觀眾不僅是融景的見證者,更是造境的共同參與者。

無論是探索自然與藝術交會的創境,或是體驗傳統與科技交融的場域,這場展覽將為走入畫境的旅人,留下屬於自身的獨特感受與足跡。

展覽名稱 | 2025 C-LAB聲響藝術節

展覽期間 | 2025年10月23日-11月30日

展覽地點 | 臺灣當代文化實驗場 C-LAB

展覽介紹 | 「2025 C-LAB聲響藝術節」將於10月23日至11月30日舉行,為期五週多,本屆規劃六大主題單元,呈現37場跨類型展演、裝置作品及藝術家講座、工作坊、IRCAM國際論壇台北場等相關活動!共邀集來自德國、法國、阿根廷、盧森堡、日本、韓國等優秀音樂聲音創作者暨演出者來台發表分享最新作品。

展覽期間 | 2025年10月23日-11月30日

展覽地點 | 臺灣當代文化實驗場 C-LAB

展覽介紹 | 「2025 C-LAB聲響藝術節」將於10月23日至11月30日舉行,為期五週多,本屆規劃六大主題單元,呈現37場跨類型展演、裝置作品及藝術家講座、工作坊、IRCAM國際論壇台北場等相關活動!共邀集來自德國、法國、阿根廷、盧森堡、日本、韓國等優秀音樂聲音創作者暨演出者來台發表分享最新作品。

「當代大師/經典」單元將舉行當代音樂巨擘布列茲(Pierre Boulez)百年誕辰音樂會,展現其作曲理念與科技電聲的前瞻性。阿根廷作曲家馬塔隆(Martin Matalon)為卓別林經典影片「工廠」所新創的當代音樂並將親臨現場指揮;法國作曲家馬努里(Philippe Manoury)的電聲作品呈現聲響與時間的互動。「當代新聲」單元聚焦當今世界聲響藝術創作潮流與異樂種交融碰撞,邀請國內外創作者及演奏家演繹新的樂音聲響作品,包含法國當代三重奏、巴黎現代音樂協會、GRM等國際知名團體,演出形式涵蓋電影音樂、AI運用創作、燈光互動與音像等合作演出。

「躍舞樂音」呈現現代舞與街舞跨界合作;「MR新聲境」則與臺中國家歌劇院攜手共製,讓聲響角色提升虛實共演的整體表現。「聲響裝置展演」則邀請國內外不同領域創作者以聲音裝置、現場行為演出等透過沉浸式引領觀眾探索當代生存所面臨的挑戰,並展現聲響作為藝術表現的重要性與感染力。「校際單元」與陽明交通大學及臺灣師範大學合作,培育新生代聲響創作者研創新的展演內容與形式。藝術節邀請觀眾共同探索當代聲音藝術的多元面向與科技所挹注新創的無限可能!

更多藝術節資訊請鎖定C-LAB官網 > https://clab.org.tw/events/

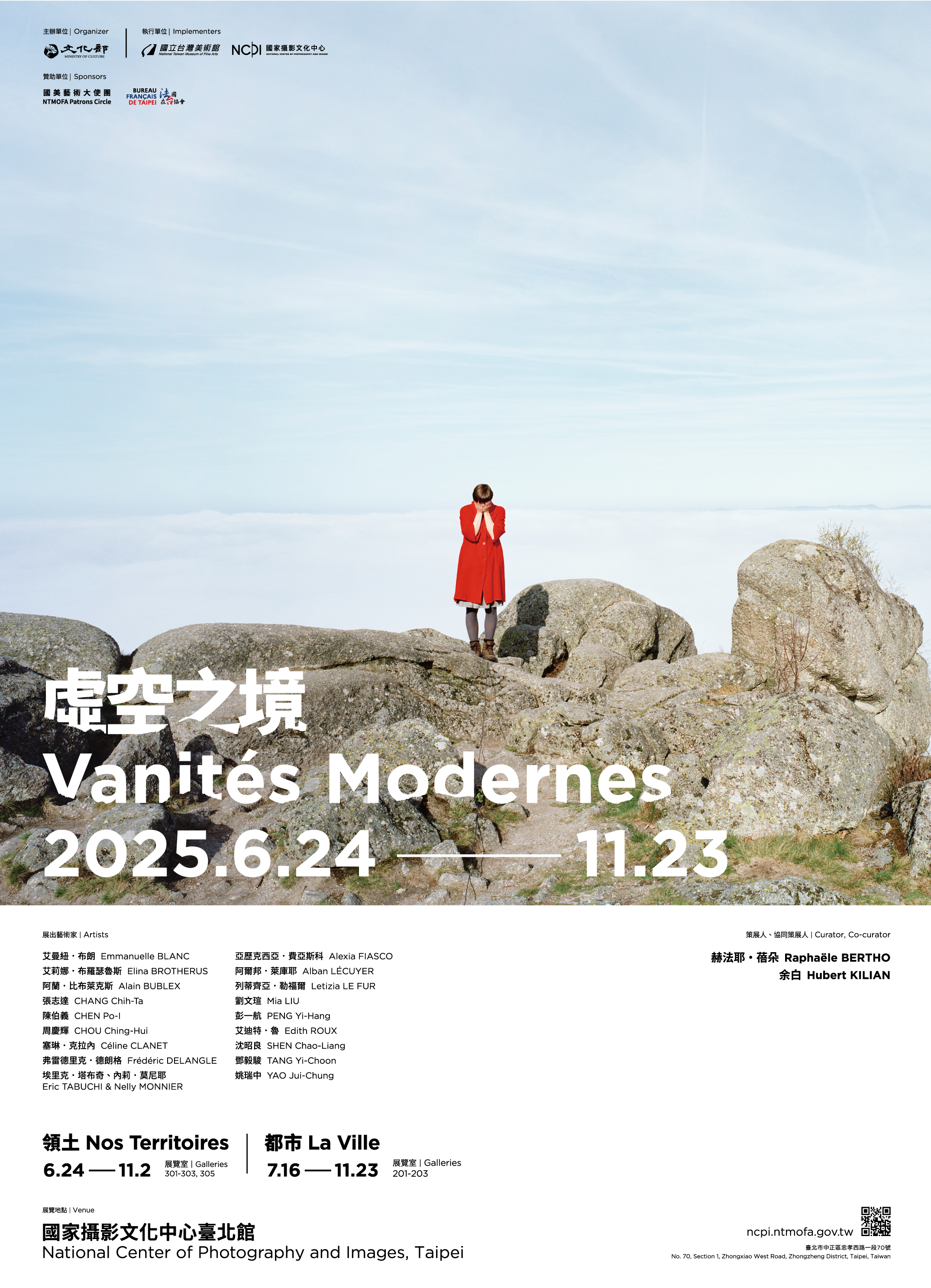

展覽名稱 | 虛空之境:當代攝影中的領土與都市凝視

展覽期間 | 2025年6月24日-11月23日

展覽地點 | 國家攝影文化中心臺北館301-303, 305, 201-203展覽間

策展人 | 赫法耶.蓓朵、(協同策展人)余白

展出藝術家 | 艾曼紐.布朗、艾莉娜.布羅瑟魯斯、張志達、塞琳.克拉內、埃里克.塔布奇、內莉.莫尼耶、列蒂齊亞.勒福爾、彭一航、沈昭良、姚瑞中、阿蘭.比布萊克斯、陳伯義、周慶輝、弗雷德里克.德朗格、亞歷克西亞.費亞斯科、阿爾邦.萊庫耶、劉文瑄、艾迪特.魯、鄧毅駿

展覽介紹 | 關於現代性的理想,正受到氣候變遷的猛烈衝擊而逐漸崩解,不論是在法國或臺灣皆然。資源無限、發展永恆的幻想,承載著人類能夠馴服自然、支配萬物的信念,如今已不再成立。我們站在這個逐漸瓦解的現代世界邊緣,試圖尋找新的平衡。這正是攝影家們在此所講述的故事:一個仍在追逐早已破滅的烏托邦,並努力與生命法則抗衡的社會。這些影像呈現了一個不斷變動的世界,一個充滿不穩定性、喪失認同與整體感的世界,進而構成真正的當代「虛空」(vanités)。儘管這些作品在形式上與十七世紀荷蘭的「虛空畫」大相逕庭,其本質卻如出一轍──它們提醒我們,這表面看似穩固的世界,不過是一場虛無的幻影。

展覽期間 | 2025年6月24日-11月23日

展覽地點 | 國家攝影文化中心臺北館301-303, 305, 201-203展覽間

策展人 | 赫法耶.蓓朵、(協同策展人)余白

展出藝術家 | 艾曼紐.布朗、艾莉娜.布羅瑟魯斯、張志達、塞琳.克拉內、埃里克.塔布奇、內莉.莫尼耶、列蒂齊亞.勒福爾、彭一航、沈昭良、姚瑞中、阿蘭.比布萊克斯、陳伯義、周慶輝、弗雷德里克.德朗格、亞歷克西亞.費亞斯科、阿爾邦.萊庫耶、劉文瑄、艾迪特.魯、鄧毅駿

展覽介紹 | 關於現代性的理想,正受到氣候變遷的猛烈衝擊而逐漸崩解,不論是在法國或臺灣皆然。資源無限、發展永恆的幻想,承載著人類能夠馴服自然、支配萬物的信念,如今已不再成立。我們站在這個逐漸瓦解的現代世界邊緣,試圖尋找新的平衡。這正是攝影家們在此所講述的故事:一個仍在追逐早已破滅的烏托邦,並努力與生命法則抗衡的社會。這些影像呈現了一個不斷變動的世界,一個充滿不穩定性、喪失認同與整體感的世界,進而構成真正的當代「虛空」(vanités)。儘管這些作品在形式上與十七世紀荷蘭的「虛空畫」大相逕庭,其本質卻如出一轍──它們提醒我們,這表面看似穩固的世界,不過是一場虛無的幻影。

攝影家透過影像沉思,探討人類如何在一個注定崩解的世界中生存。景觀不再是凝固不變的地理景象,而是一個流動的、時而殘缺的主觀議題,始終隨著人類的活動而變化。 他們質疑對世界感知的分配方式,即時間與空間、可見與不可見之間的分界,如何成為美學實踐與政治實踐的交匯點。本次展覽試圖透過匯聚來自地球兩端、擁有截然不同經濟、地緣政治、文化與社會背景的藝術家,構築出一個共享視野與對話的社群。儘管在現實與想像的層面上,這些藝術家或許相距遙遠,卻因這共同的視角產生更緊密的聯繫。他們的作品促使我們敏銳地回溯當前生態災難的根源,直指最根本的虛妄──人類對「自然可被主宰」的信仰。展覽揭示了這種現代性的傲慢及其後果,而攝影則成為洞察這一脆弱現實、揭示其隱而未見之物的重要媒介。

面對當前的生態與政治危機,哲學家布魯諾.拉圖(Bruno Latour)呼籲當代人打破「自然」與「文化」的二元對立視角,以真正回歸大地。他批判技術至上與抽象化的現代性,強調透過親身經歷與直接觀察來理解世界,並透過身體的參與,實現對環境的物理性與象徵性重新挪用。這種「踏查」行為不僅揭示我們所處土地的現狀,更重新定義了我們在其中的位置,回應了海德格(Martin Heidegger)所指的「在世存有」(être-au-monde)。

作為進步追求與空間理性化的結晶,都市既是現代性的產物,也是驅動其發展的核心動力。因此,都市景觀不僅成為現代性的象徵,更是一種有力的隱喻;它既映射人類的理想,也承載內在的矛盾與張力。城市自此佔據核心的理念位置,成為當代藝術家對現代性理想進行批判的重要媒介。城市的誕生、繁榮與消逝──這場現代性的生死循環,化身為一場悲劇,在不同的大陸間不斷上演。

展覽名稱 | 機器之後—王連晟個展

展覽期間 | 2025年9月12日-10月26日

展覽地點 | 關渡美術館二、三、四樓展覽廳

展覽介紹 | 當代社會正經歷一場由人工智慧驅動的深刻變革。AI具備自我調節與動態學習的能力,滲透於社會結構與日常生活,並重塑人類主體的存在模式。歷史上,人類曾因工業化而陷入與機器的異化關係;然而在AI時代,人機之間的主從關係轉為複雜的協作與權力移轉。當AI透過大數據預測人類行為,人類的思維與感知亦可能被其同質化,潛藏對自主性的挑戰。

展覽期間 | 2025年9月12日-10月26日

展覽地點 | 關渡美術館二、三、四樓展覽廳

展覽介紹 | 當代社會正經歷一場由人工智慧驅動的深刻變革。AI具備自我調節與動態學習的能力,滲透於社會結構與日常生活,並重塑人類主體的存在模式。歷史上,人類曾因工業化而陷入與機器的異化關係;然而在AI時代,人機之間的主從關係轉為複雜的協作與權力移轉。當AI透過大數據預測人類行為,人類的思維與感知亦可能被其同質化,潛藏對自主性的挑戰。

《機器之後》展覽即以藝術實踐回應此現象,探討AI發展對人機關係、當代藝術與生活的影響。作品《生存的辯證法》關注多重安全危機與演算法歧視;《道德機器》檢視AI在倫理、文化與資料遞迴中的困境;《索引潛流》延伸搜尋引擎圖像的偏差與界線;《全域代理》設想AI成為公民的極端情境;《流變的哨兵》則讓機器介入作品運作,探索AI之間的互動。藝術家指出,當計算與預測成為消費主義的單一驅力,人類虛構能力正被侵蝕,個體逐漸異化為慾望的機器,亟需多元思維加以抵抗。

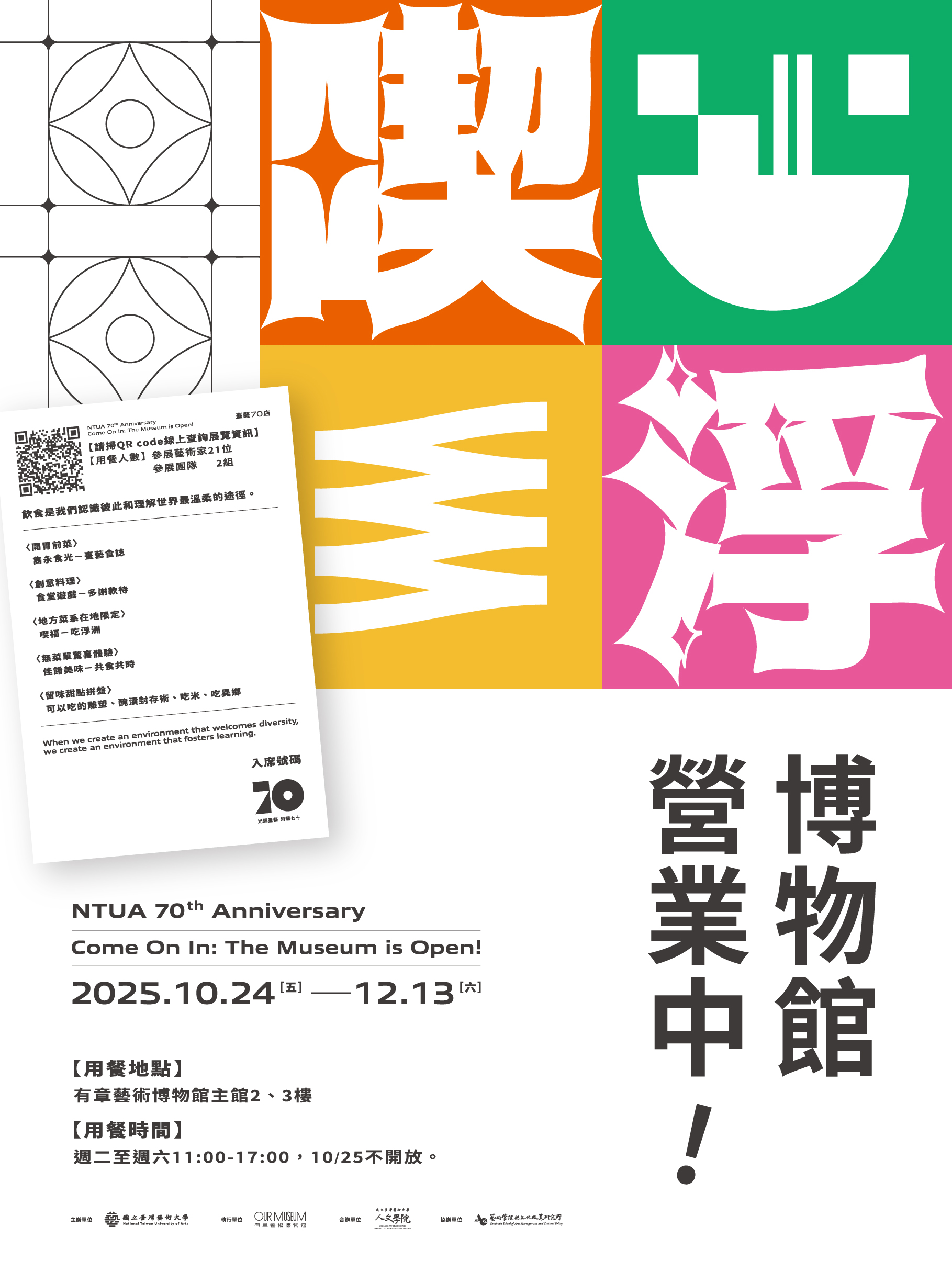

展覽名稱 | 臺藝70。博物館營業中!

展覽期間 | 2025年10月24日-12月13日

展覽地點 | 有章藝術博物館主館2、3樓

展覽介紹 | 飲食如何為校園生活和藝術創作滋養添味?歡迎走進OUR MUSEUM共同開啟一場結合視覺、聲音、氣味、記憶交織的人文共感旅程,發掘臺藝動人的味覺地景和文藝食光。展覽四個展區主題分別為:

●雋永食光-臺藝食誌:邀集全校圖文共創計畫、本館典藏品與展題的呼應,探尋臺藝人心中最難忘料理和故事。

○食堂遊戲-多謝款待:邀請六位臺藝校友藝術家,展出「可食」、「可視」、「可感」和「可喜」之作品。

●喫福-吃浮洲:邀請浮島日常主理人以藝術家身份,從在地店家的視角看見浮洲地區的飲食文化。

○佳餚美味-共食共時:由人文學院藝術管理與文化政策研究所策劃,以聲音、氣味、參與式方法,探討飲食與我/我們的關係。

展覽期間 | 2025年10月24日-12月13日

展覽地點 | 有章藝術博物館主館2、3樓

展覽介紹 | 飲食如何為校園生活和藝術創作滋養添味?歡迎走進OUR MUSEUM共同開啟一場結合視覺、聲音、氣味、記憶交織的人文共感旅程,發掘臺藝動人的味覺地景和文藝食光。展覽四個展區主題分別為:

●雋永食光-臺藝食誌:邀集全校圖文共創計畫、本館典藏品與展題的呼應,探尋臺藝人心中最難忘料理和故事。

○食堂遊戲-多謝款待:邀請六位臺藝校友藝術家,展出「可食」、「可視」、「可感」和「可喜」之作品。

●喫福-吃浮洲:邀請浮島日常主理人以藝術家身份,從在地店家的視角看見浮洲地區的飲食文化。

○佳餚美味-共食共時:由人文學院藝術管理與文化政策研究所策劃,以聲音、氣味、參與式方法,探討飲食與我/我們的關係。

.png)

展覽名稱 | 亂流:半睡飛行夢

展覽期間 | 2025年8月29日-11月2日

展覽地點 | 北師美術館

策展人 | 張文豪、黃羿瑄、黃銘樂

藝術家 | 張庭甄、李鈺淇、洪辰煊、李秉璈、林彥翔、羅懿君、勞麗麗、曾彥翔、徐皓霖

策展論述 |「The Sky’s the Limit」這句曾經盛行的諺語,過去代表著人們對未來的想像,覺得天空是無限的,什麼都有可能實現,象徵著自由、進步和突破一切限制。但這份開放感,正逐漸被吞噬。今日的天空,早已被科技、監控、地緣政治與全球資本等力量交織成一張無形的網絡。我們穿行其中,是否真能辨識那背後看不見的邊界、數據與權力結構?

展覽期間 | 2025年8月29日-11月2日

展覽地點 | 北師美術館

策展人 | 張文豪、黃羿瑄、黃銘樂

藝術家 | 張庭甄、李鈺淇、洪辰煊、李秉璈、林彥翔、羅懿君、勞麗麗、曾彥翔、徐皓霖

策展論述 |「The Sky’s the Limit」這句曾經盛行的諺語,過去代表著人們對未來的想像,覺得天空是無限的,什麼都有可能實現,象徵著自由、進步和突破一切限制。但這份開放感,正逐漸被吞噬。今日的天空,早已被科技、監控、地緣政治與全球資本等力量交織成一張無形的網絡。我們穿行其中,是否真能辨識那背後看不見的邊界、數據與權力結構?

本展由此出發,並顛覆這句樂觀口號,轉化為:「The limit’s the skies」。我們試圖指出,那些被「自由」與「全球化」包裝之下的矛盾現實,如對雲端系統與演算法的質疑、對遷徙與歸屬的矛盾心理、對旅遊慾望的拆解,以及對物質貿易歷史與流通基礎建設的反思等。這些情況如同亂流,擾動著我們對世界的感知,使原本穩定的觀看方式出現裂縫。當情感、記憶與身體被捲入不斷流動的體系,「亂流」已不只是飛行中的氣流變化,更是一種我們這一代人共同面對的感知狀態:世界結構鬆動、界線模糊、感官過度刺激——迫使我們重新思考自身所處的位置與連結的方式。

因此,我們選擇「機場」作為展覽的出發情境,一個我們熟悉卻鮮少凝視的場所。這裡充滿期待、過境、控制與流動,既是連結全球的中介空間,也是觀察當代世界如何運作的節點與裂縫。在這裡,我們邀請觀眾共同啟程,以感官重新丈量世界。展出的九位藝術家,分別來自台灣、香港與南韓,從不同視角進入這場「亂流」。

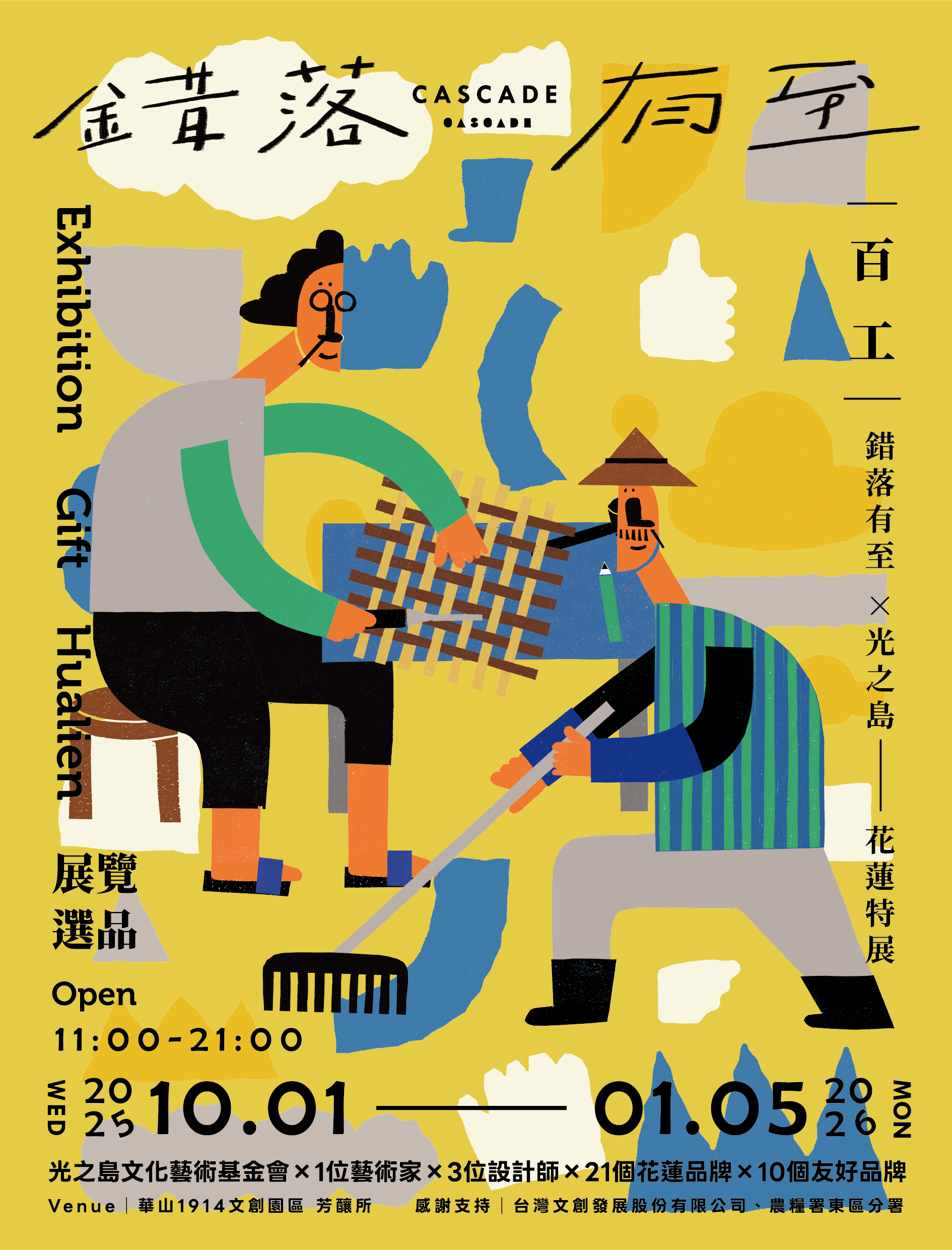

展覽名稱 | 錯落有至Hualien x 光之島 百工特展

展覽期間 | 2025年10月1日-2026年1月5日

展覽地點 | 芳釀所

展覽介紹 | 中央山脈一分臺灣東、西兩向,風土物產各自豐華,卻又匯聚一島,族群好物互相呼應,成為獨特而美麗的「我們」。

展覽期間 | 2025年10月1日-2026年1月5日

展覽地點 | 芳釀所

展覽介紹 | 中央山脈一分臺灣東、西兩向,風土物產各自豐華,卻又匯聚一島,族群好物互相呼應,成為獨特而美麗的「我們」。

我們從花蓮出發,導入「地域性 × 故事性 × 生活感」,透過展覽與選品,分享花蓮的有機友善物產與文化技藝。並從臺灣各地邀請對應策展主題精神的優質品牌「對話」,一起述說這座島嶼的生命力。展覽由光之島文化藝術基金會邀請1位藝術家、3位設計師共同展現裝置作品,並搭配有商品特展,花蓮與外縣市每月一主題相呼應——「村落有人vs.淺山有家,自然有味vs.鄉野有食,遠來有禮vs.城中有波」,三個月共25個花蓮品牌、9個台灣其他縣市的友好品牌,輪流上架,展現臺灣之美,在地且世界。

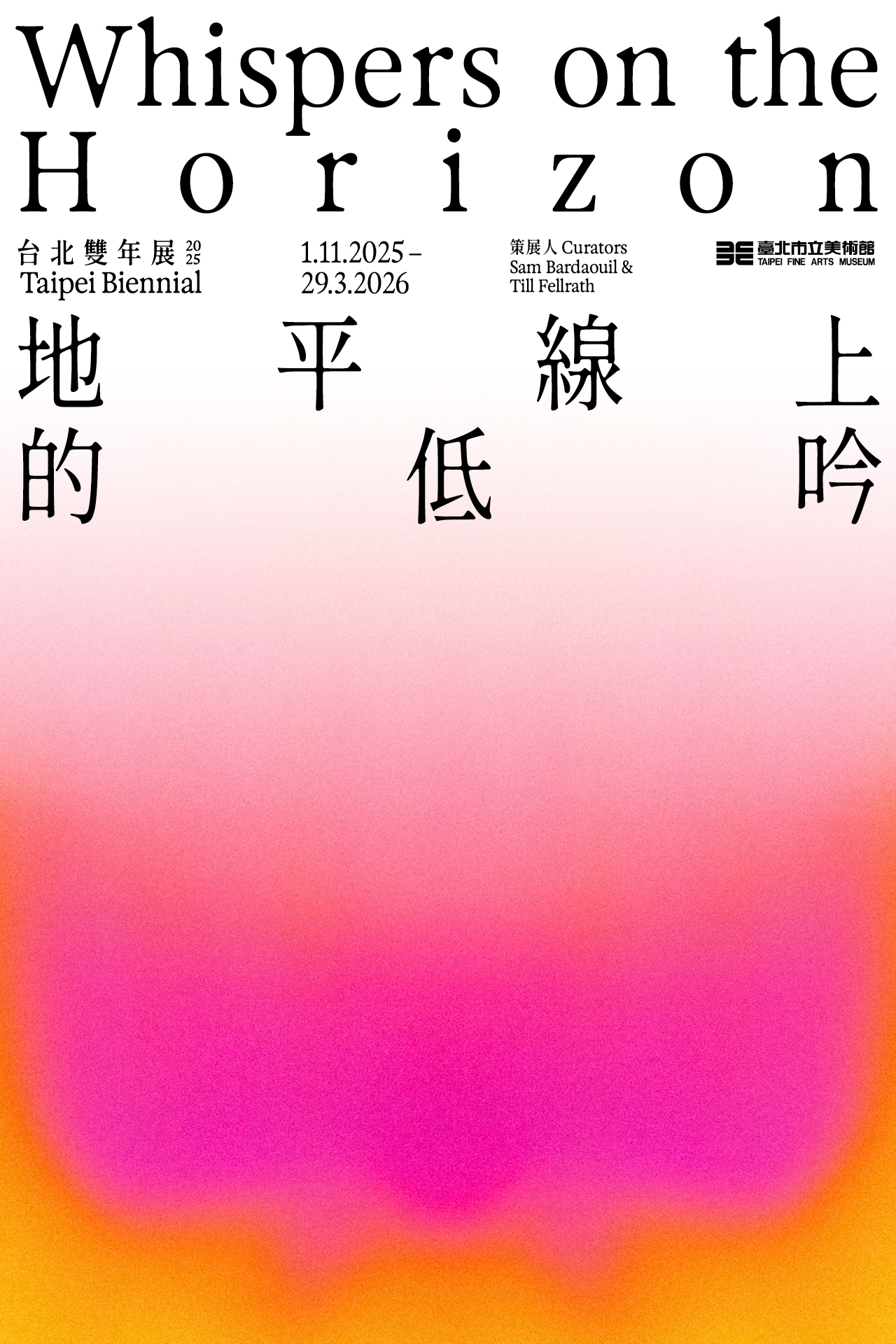

展覽名稱 | 2025第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」

展覽期間 | 2025年11月1日-2026年3月29日

展覽地點 | 臺北市立美術館

展覽介紹 | 2025年第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」,11月1日即將於臺北市立美術館(北美館)開幕。展覽由柏林漢堡車站國家當代藝術美術館(Hamburger Bahnhof – National Gallery of Contemporary Art)雙館長山姆.巴塔維爾與提爾.法爾拉特(Sam Bardaouil and Till Fellrath)共同策劃,彙集來自全球35個城市、52位藝術家的作品,其中包含33件全新委託創作與現地製作。展覽以臺灣層疊錯綜的歷史為背景,鋪陳出對「思慕」的探討——並非訴諸懷舊之情,而是指向現實與想望之間的張力。同時,它跨越國界和文化產生共鳴,既體現深植於人性的慾望,也提供解讀當下處境的一種視角。

展覽期間 | 2025年11月1日-2026年3月29日

展覽地點 | 臺北市立美術館

展覽介紹 | 2025年第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」,11月1日即將於臺北市立美術館(北美館)開幕。展覽由柏林漢堡車站國家當代藝術美術館(Hamburger Bahnhof – National Gallery of Contemporary Art)雙館長山姆.巴塔維爾與提爾.法爾拉特(Sam Bardaouil and Till Fellrath)共同策劃,彙集來自全球35個城市、52位藝術家的作品,其中包含33件全新委託創作與現地製作。展覽以臺灣層疊錯綜的歷史為背景,鋪陳出對「思慕」的探討——並非訴諸懷舊之情,而是指向現實與想望之間的張力。同時,它跨越國界和文化產生共鳴,既體現深植於人性的慾望,也提供解讀當下處境的一種視角。

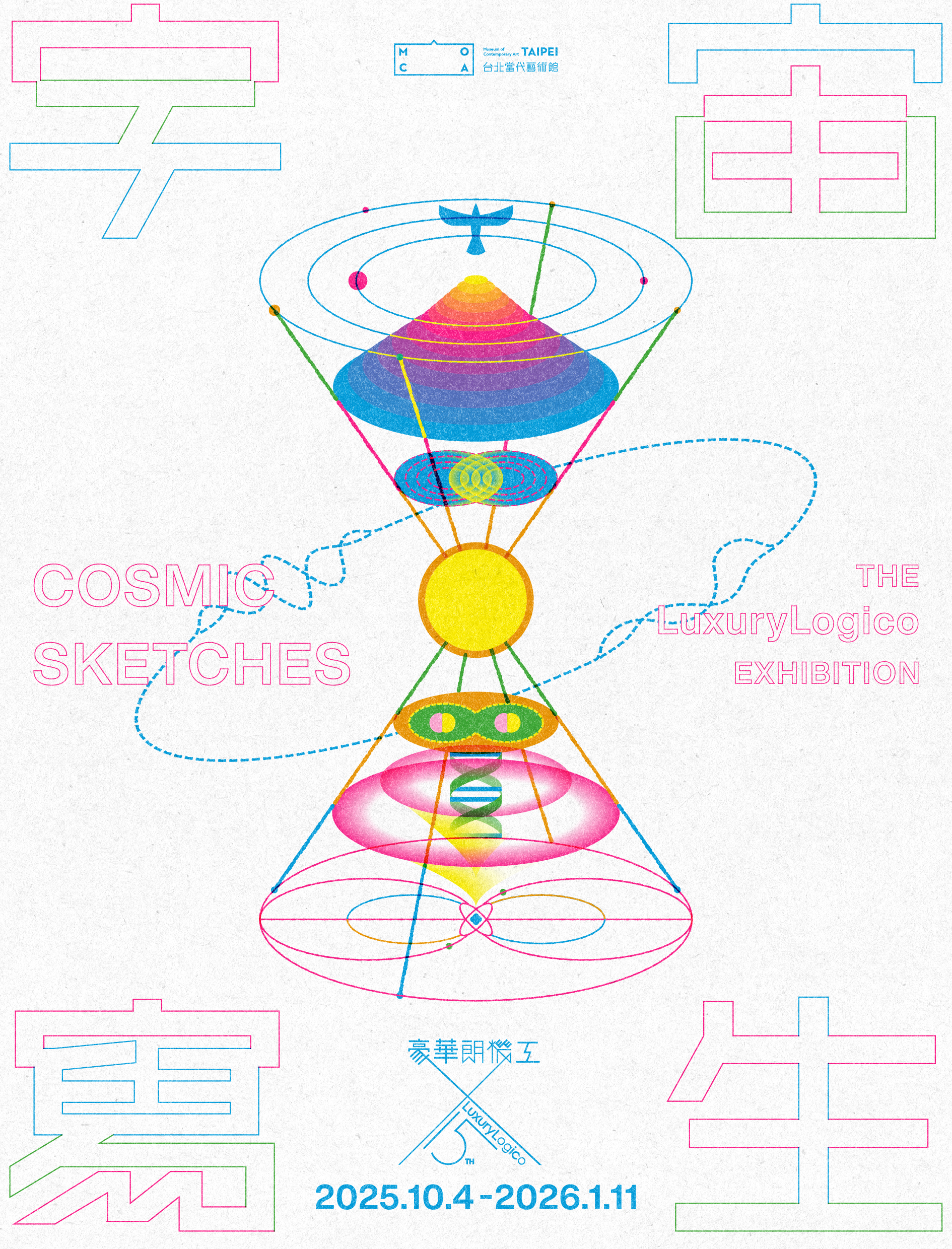

展覽名稱 | 宇宙寫生—豪華朗機工個展

展覽期間 | 2025年10月4日-2026年1月11日

展覽地點 | 台北當代藝術館(台北市長安西路39號)

展覽介紹 |「宇宙寫生」,是以生態系統、科技與藝術之間的連結為核心主題的創作展覽,展現豪華朗機工的藝術關注,「萬物皆連結 It’s all connected」。展覽以跨域藝術來探索與倡導一種持續、和諧的共生方式,透過沉浸空間、跨媒體裝置和生成式技術,人類在宇宙中與自然和科技的詩意連結,希望喚起觀眾對環境的珍視與凝視,觸發未來幻想。

展覽期間 | 2025年10月4日-2026年1月11日

展覽地點 | 台北當代藝術館(台北市長安西路39號)

展覽介紹 |「宇宙寫生」,是以生態系統、科技與藝術之間的連結為核心主題的創作展覽,展現豪華朗機工的藝術關注,「萬物皆連結 It’s all connected」。展覽以跨域藝術來探索與倡導一種持續、和諧的共生方式,透過沉浸空間、跨媒體裝置和生成式技術,人類在宇宙中與自然和科技的詩意連結,希望喚起觀眾對環境的珍視與凝視,觸發未來幻想。

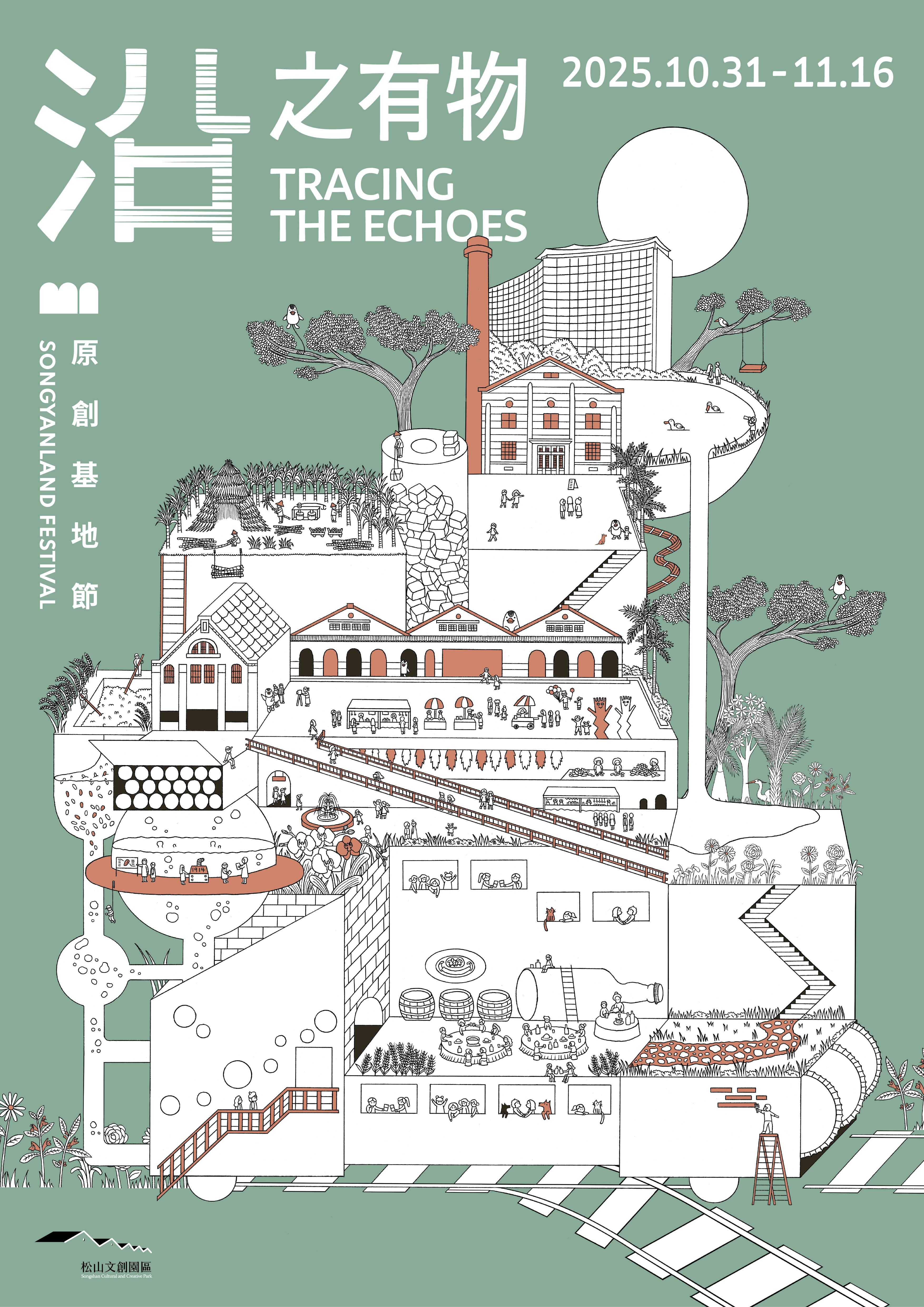

展覽名稱 | 2025原創基地節—沿之有物

展覽期間 | 2025年10月31日-2026年11月16日

展覽地點 | 松山文創園區

展覽介紹 | 松山文創園區自2012年起舉辦「原創基地節」,至今已有超過100組原創作品參展。2019年開始推動戶外現地創作,並從2023年起採取三年一期策展形式,依次探索菸廠起源(2023)、水圳串連(2024)、舊鐵道連線(2025)。2025年的主題為「沿之有物」,將於園區展出各式戶外藝術裝置、表演藝術、室內主題展等周邊活動,帶領大眾沿著松山菸廠專用鐵路側線,一同探索認識城市鐵路廊道產業遺產群。

展覽期間 | 2025年10月31日-2026年11月16日

展覽地點 | 松山文創園區

展覽介紹 | 松山文創園區自2012年起舉辦「原創基地節」,至今已有超過100組原創作品參展。2019年開始推動戶外現地創作,並從2023年起採取三年一期策展形式,依次探索菸廠起源(2023)、水圳串連(2024)、舊鐵道連線(2025)。2025年的主題為「沿之有物」,將於園區展出各式戶外藝術裝置、表演藝術、室內主題展等周邊活動,帶領大眾沿著松山菸廠專用鐵路側線,一同探索認識城市鐵路廊道產業遺產群。

展覽名稱 | 「築跡」— 寶藏巖國際藝術村|冬季開放工作室

展覽期間 | 2025年10月04日-2025年11月30日

展覽地點 | 寶藏巖國際藝術村

展覽介紹 | 今年冬天,藝術村特別策劃駐村藝術家聯合發表,邀請曾赴海外駐村的毛友文、陳盈嘉、張晏慈與下村奈那,於寶藏巖展出其在國際駐村期間的創作成果或延伸合作計畫,呈現藝術家在異地文化中所激發的靈感與創作轉化歷程。同時,也邀請微聚(Micro Loft Residency)藝術家高鈺閔(Kaomin Studio)參展,其作品融合金工技法與自然生物靈感,展現抽象而有機的造型語彙。本展不僅是藝術家回望創作歷程的契機,也促成異地經驗之間的對話與交流。展期近兩個月,歡迎自由參觀,共同感受駐村旅程所孕育的創作脈動。

展覽期間 | 2025年10月04日-2025年11月30日

展覽地點 | 寶藏巖國際藝術村

展覽介紹 | 今年冬天,藝術村特別策劃駐村藝術家聯合發表,邀請曾赴海外駐村的毛友文、陳盈嘉、張晏慈與下村奈那,於寶藏巖展出其在國際駐村期間的創作成果或延伸合作計畫,呈現藝術家在異地文化中所激發的靈感與創作轉化歷程。同時,也邀請微聚(Micro Loft Residency)藝術家高鈺閔(Kaomin Studio)參展,其作品融合金工技法與自然生物靈感,展現抽象而有機的造型語彙。本展不僅是藝術家回望創作歷程的契機,也促成異地經驗之間的對話與交流。展期近兩個月,歡迎自由參觀,共同感受駐村旅程所孕育的創作脈動。

展覽名稱 | 2025 基隆潮藝術 KEELUNG CIAO

展覽期間 | 2025年9月26日-10月26日

展覽地點 | 基隆市

展覽介紹 | 2025基隆潮藝術於十週年之際擴大舉辦,邀請19組來自臺灣、韓國、日本、泰國的國際藝術家與新銳藝術家,於基隆市境內規劃「山、海、城」三大展區,以及首次設立的「藝術孵育計劃」,邀請觀眾藉由藝術創作,感受城市文化在自然環境、歷史人文與生活動態之間的流動性。期望以藝術帶來的環境走讀和陌生化的感知經驗,在基隆迎來400年歷史節點的時刻,創造新的城市文化藝術想像。展覽期間除了數十場表演活動和走讀導覽之外,更於微風東岸商場舉辦期間限定的基隆潮藝術市集「Sky Arena」,以藝術進駐、展演、走讀、表演活動和市集,形塑一場城市型藝術節的體驗與想像。

展覽期間 | 2025年9月26日-10月26日

展覽地點 | 基隆市

展覽介紹 | 2025基隆潮藝術於十週年之際擴大舉辦,邀請19組來自臺灣、韓國、日本、泰國的國際藝術家與新銳藝術家,於基隆市境內規劃「山、海、城」三大展區,以及首次設立的「藝術孵育計劃」,邀請觀眾藉由藝術創作,感受城市文化在自然環境、歷史人文與生活動態之間的流動性。期望以藝術帶來的環境走讀和陌生化的感知經驗,在基隆迎來400年歷史節點的時刻,創造新的城市文化藝術想像。展覽期間除了數十場表演活動和走讀導覽之外,更於微風東岸商場舉辦期間限定的基隆潮藝術市集「Sky Arena」,以藝術進駐、展演、走讀、表演活動和市集,形塑一場城市型藝術節的體驗與想像。

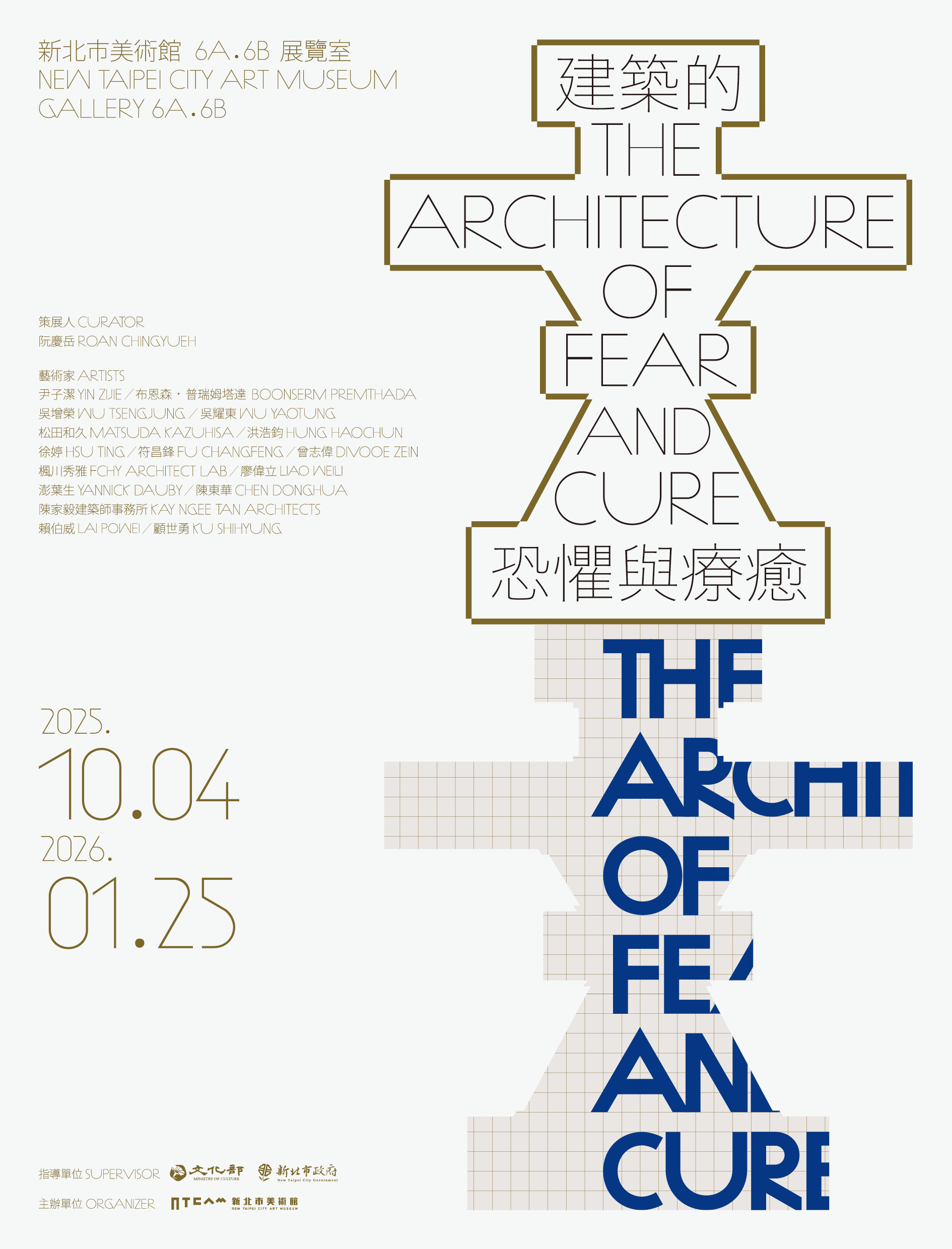

展覽名稱 | 建築的恐懼與療癒

展覽期間 | 2025年10月4日-2026年1月25日

展覽地點 | 6A、6B

展覽介紹 | 建築始於身心庇護,藉以對抗生命的危機。當恐懼與療癒交織時,讓我們見到混亂無序的真實,以及對秩序安定的憧憬。

展覽期間 | 2025年10月4日-2026年1月25日

展覽地點 | 6A、6B

展覽介紹 | 建築始於身心庇護,藉以對抗生命的危機。當恐懼與療癒交織時,讓我們見到混亂無序的真實,以及對秩序安定的憧憬。

展覽分四個主題:儀式、建築的法則、召喚、里山,建築師/藝術家透過聲音、影像和構築,呈現建築與生命的關係,詮釋空間本與哲學、神話、環境和人,緊密相連的本質。

建築因此是宇宙混沌的顯現,是人類心智的庇護所,是生命棲息的所在,恆長存在恆常變動。而且,雖然恐懼吞噬心靈,療癒還是時時庇護,建築始於自身的恐懼與療癒,畢竟也要對他者的恐懼與療癒付出關懷。

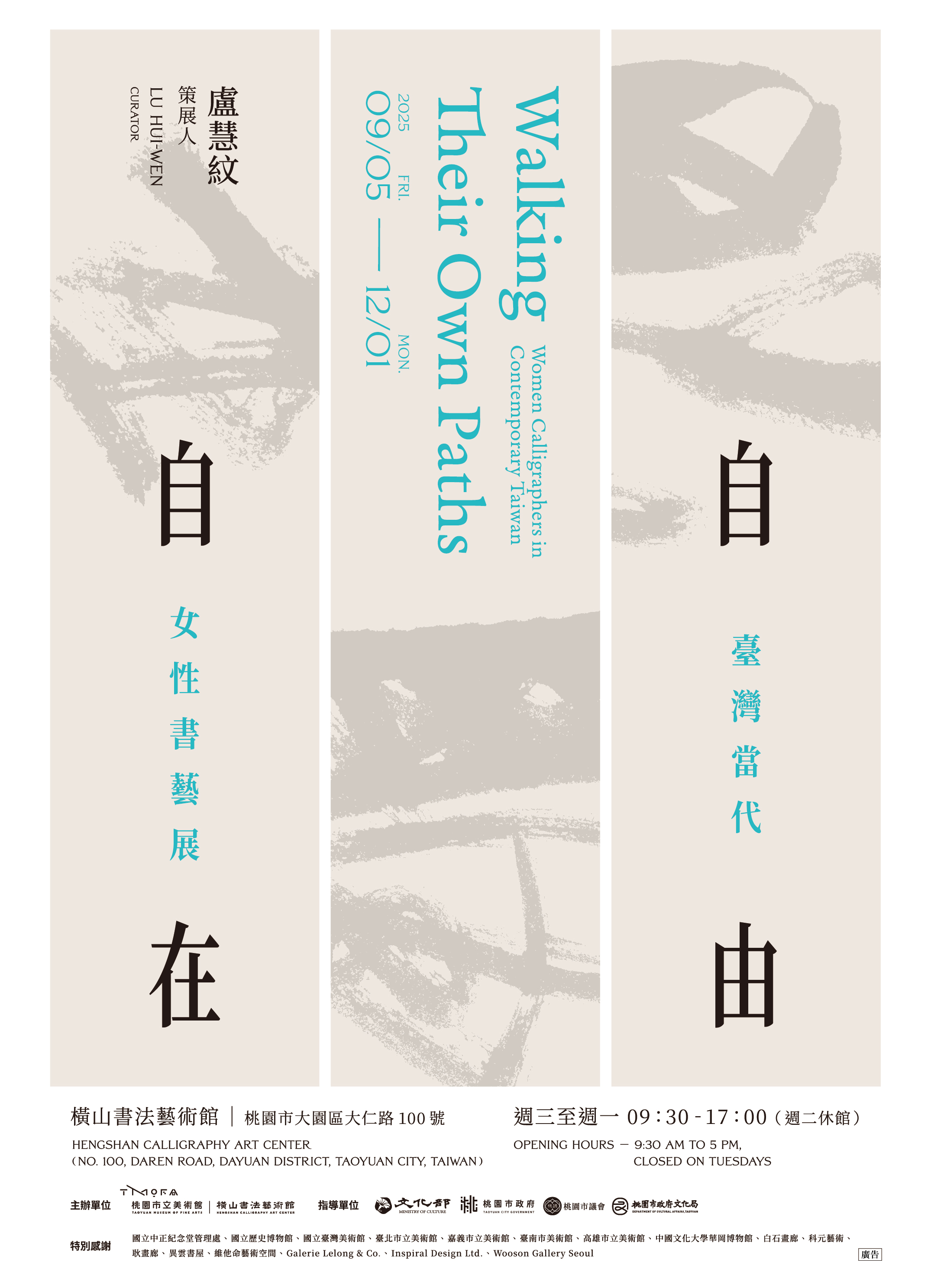

展覽名稱 | 自由自在:臺灣當代女性書藝展

展覽期間 | 2025年9月5日-2025年12月01日

展覽地點 | 橫山書法藝術館

展覽介紹 |「自由自在—臺灣當代女性書藝展」是第一個以臺灣女性書藝家為對象所策畫的大規模主題展。藉由匯聚不同世代、背景與風格的創作者,本展期盼呈現臺灣當代女性書藝家的多元面貌,並揭示她們在書法這門藝術中所走過的道路與訴說的生命經驗。

展覽期間 | 2025年9月5日-2025年12月01日

展覽地點 | 橫山書法藝術館

展覽介紹 |「自由自在—臺灣當代女性書藝展」是第一個以臺灣女性書藝家為對象所策畫的大規模主題展。藉由匯聚不同世代、背景與風格的創作者,本展期盼呈現臺灣當代女性書藝家的多元面貌,並揭示她們在書法這門藝術中所走過的道路與訴說的生命經驗。

臺灣百年來在政治、社會與文化方面經歷劇烈變化,女性的處境與自我意識也與時俱遷。本次展覽的作品年代橫跨一世紀,自日本殖民時期的蔡碧吟、張李德和、黃寶珠等開啟,接續1949年後隨國民政府渡海來臺的張默君、譚淑、顧瑞華、酆濟榮等書畫家,一路延伸至當代。現今仍活躍於書壇的女性書藝家橫跨老中青三代,年齡最長者逾八十五歲,最年輕者不足三十。她們當中,有人致力打破性別刻板印象,有人積極回應1980年代解嚴後的新政治與文化氛圍,有人持續深耕書法的傳統形式與精神內涵,亦有人從日常經驗出發,以豐沛能量探索書藝的多元可能。

為擴展視野與提供跨文化參照,本展亦邀集來自中國、日本、韓國、伊朗、英國與法國等地的女性藝術家共同參與。參展藝術家共59位、62組(件)作品,涵蓋平面、複合媒材立體裝置、攝影及錄像等多種形式。今日的女性書藝家,無論身在臺灣或世界各地,早已不再只是傳統的繼承者。她們以書寫回應時代,將身體與經驗融入筆觸,筆下所刻畫的不只是文字,更是自身的位置與未來的方向。她們自由自在,走出一條條嶄新的路徑。

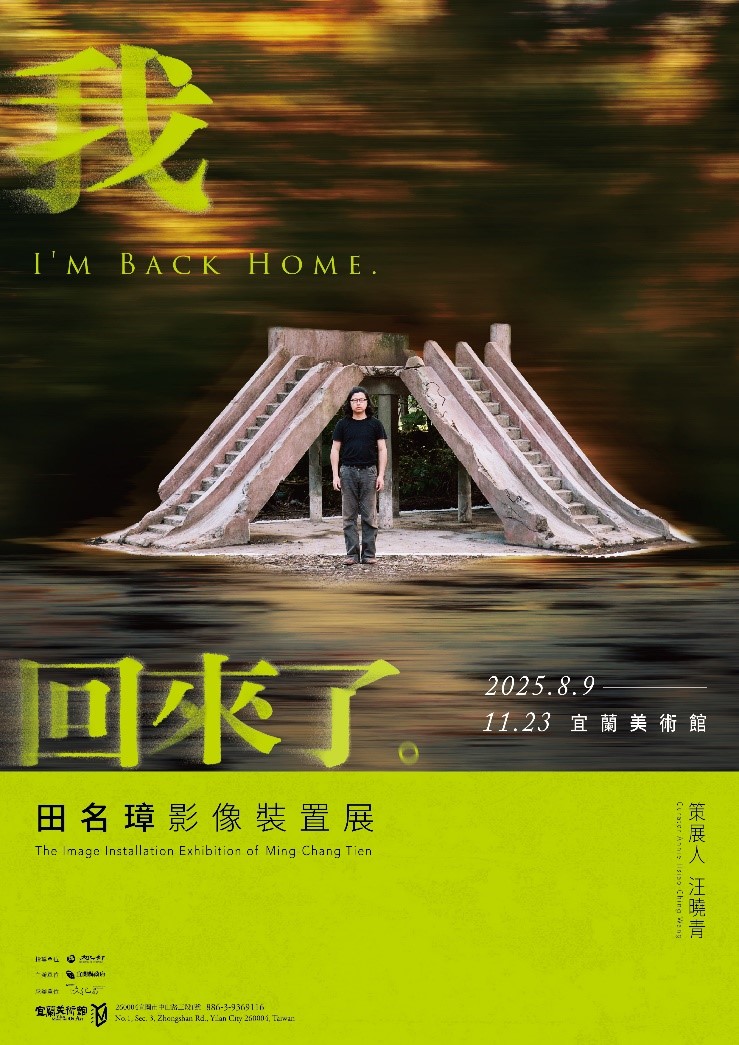

展覽名稱 | 我回來了―田名璋影像裝置展

展覽期間 | 2025年8月9日-2025年11月23日

展覽地點 | 宜蘭美術館101、201、202展覽室

展覽介紹 |「我回來了」這句日常用語,道盡一位鄉愁創作者離開故鄉四十年後的回返。本展覽聚焦於田名璋在這個跨實體與虛擬世代的流動生命經驗中,用自己的感知力量,透過攝影和錄像,以切切實實的身體實踐,來揭露其在地方的鄉愁與存在感。在作品中,田名璋不斷重返,也不斷前行,那是屬於一位遊子,也是一位藝術家,思念家鄉的心緒與情感。他用影像作為見證,並以其獨特的影像裝置展現,讓人身歷其境。這不僅是藝術家個人的故事,也是快速變遷時代下你我的生命故事,邀請觀者一同回望自己的原鄉記憶,重新思考「家」的意義。

展覽期間 | 2025年8月9日-2025年11月23日

展覽地點 | 宜蘭美術館101、201、202展覽室

展覽介紹 |「我回來了」這句日常用語,道盡一位鄉愁創作者離開故鄉四十年後的回返。本展覽聚焦於田名璋在這個跨實體與虛擬世代的流動生命經驗中,用自己的感知力量,透過攝影和錄像,以切切實實的身體實踐,來揭露其在地方的鄉愁與存在感。在作品中,田名璋不斷重返,也不斷前行,那是屬於一位遊子,也是一位藝術家,思念家鄉的心緒與情感。他用影像作為見證,並以其獨特的影像裝置展現,讓人身歷其境。這不僅是藝術家個人的故事,也是快速變遷時代下你我的生命故事,邀請觀者一同回望自己的原鄉記憶,重新思考「家」的意義。

展覽名稱 | 打開,我們的美術館:與綠美圖相遇的N種方式

展覽期間 | 2025年10月28日-2025年11月16日

展覽地點 | 臺中市立美術館

展覽介紹 | 臺中市立美術館於10月28日至11月16日對外試營運,以「打開,我們的美術館:與綠美圖相遇的N種方式」為題,藉由跨領域藝術家的創作,回應建築的靈感與城市的記憶。

此次活動以綠美圖建築為靈感,邀請臺中文學家甘耀明進行書寫計畫,結合戶外燈光裝置,展現建築多重樣貌;另由日本導演菱川勢一透過創作重現臺中城市記憶。臺灣藝術家林祐如、田孝慈、陳冠宇、廖海廷與蔡浩天亦將帶來跨領域表演與影像檔案,引領觀眾在建築空間中遊走。期以透過藝術展演與公眾參與,邀請大眾提前體驗館舍,探索藝術、生活與生態共融的未來。

展覽期間 | 2025年10月28日-2025年11月16日

展覽地點 | 臺中市立美術館

展覽介紹 | 臺中市立美術館於10月28日至11月16日對外試營運,以「打開,我們的美術館:與綠美圖相遇的N種方式」為題,藉由跨領域藝術家的創作,回應建築的靈感與城市的記憶。

此次活動以綠美圖建築為靈感,邀請臺中文學家甘耀明進行書寫計畫,結合戶外燈光裝置,展現建築多重樣貌;另由日本導演菱川勢一透過創作重現臺中城市記憶。臺灣藝術家林祐如、田孝慈、陳冠宇、廖海廷與蔡浩天亦將帶來跨領域表演與影像檔案,引領觀眾在建築空間中遊走。期以透過藝術展演與公眾參與,邀請大眾提前體驗館舍,探索藝術、生活與生態共融的未來。

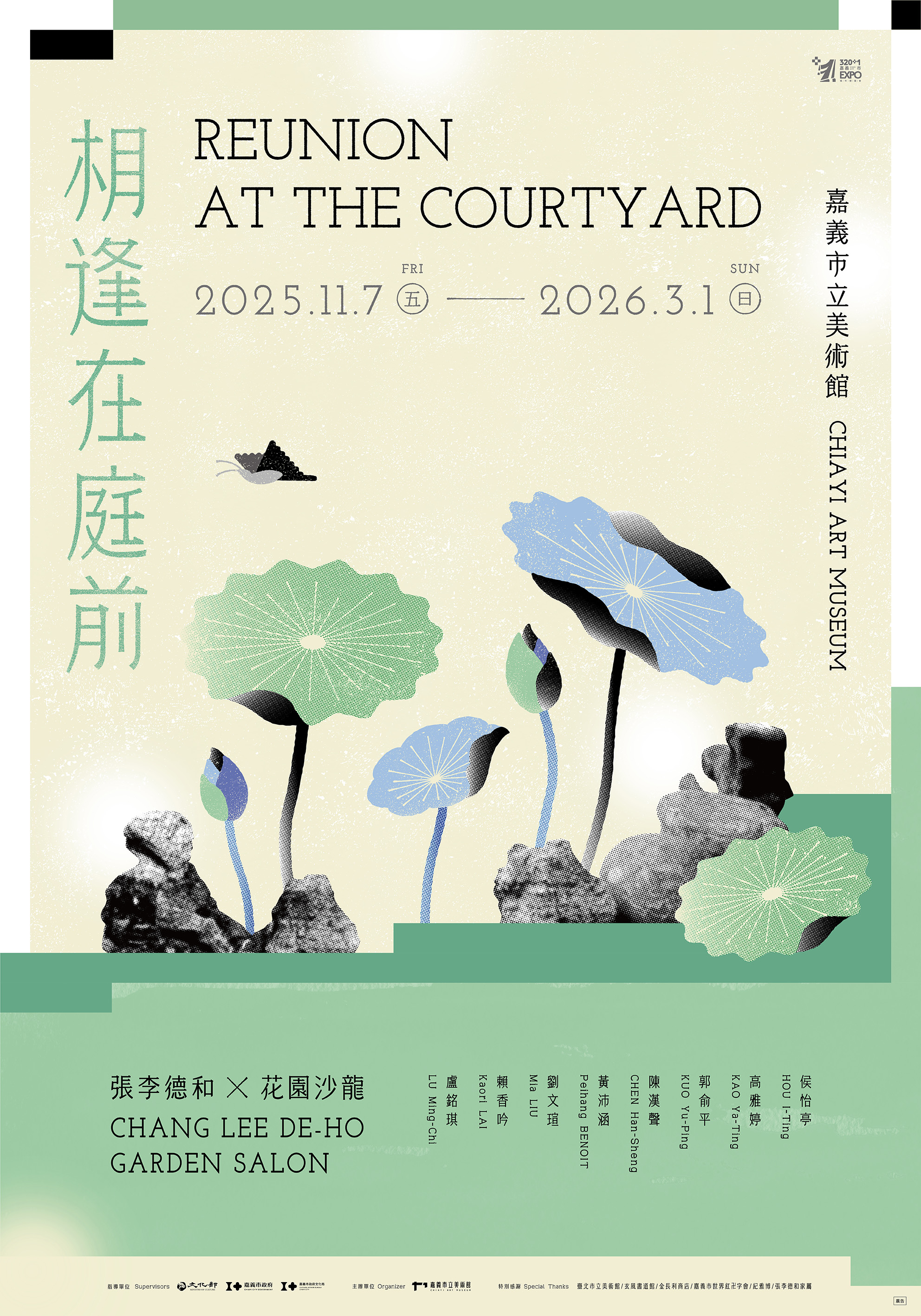

展覽名稱 | 相逢在庭前

展覽期間 | 2025年11月07日-2026年03月01日

展覽地點 | 嘉義市立美術館

展覽介紹 | 《相逢在庭前》展覽奠基於嘉美館重要館藏張李德和膠彩畫作品《庭前所見》,透過《庭前所見》修護後的首度現身,介紹張李德和之生命歷程,開展當代展演,了解畫都嘉義的歷史與城市人文風貌。本展由張李德和的藝術與多重面向,串聯當代藝術創作,思考藝術與性別、身分、公共性等議題,仿效張李德和的花園沙龍,匯聚當代藝術作品共同對話與碰撞,藉此映照張李德和的藝術史意義,也映現當代視野的重新觀看。

展覽期間 | 2025年11月07日-2026年03月01日

展覽地點 | 嘉義市立美術館

展覽介紹 | 《相逢在庭前》展覽奠基於嘉美館重要館藏張李德和膠彩畫作品《庭前所見》,透過《庭前所見》修護後的首度現身,介紹張李德和之生命歷程,開展當代展演,了解畫都嘉義的歷史與城市人文風貌。本展由張李德和的藝術與多重面向,串聯當代藝術創作,思考藝術與性別、身分、公共性等議題,仿效張李德和的花園沙龍,匯聚當代藝術作品共同對話與碰撞,藉此映照張李德和的藝術史意義,也映現當代視野的重新觀看。

展覽名稱 | 皮膚と內臟:自己、世界、時間

展覽期間 | 2025年10月3日-2026年1月18日

展覽地點 | 2館1樓展覽室A、2館1樓展覽室B、2館1樓展覽室C、2館1樓展覽室

展覽介紹 | 本展覽從皮膚與內臟的感知為起點,試圖將自我、世界與時間組織起來。肯定身體接觸和感官經驗,透過從中所產生出來既神秘又具象徵性的表現,探求自我於現代的存在方式,以及如何面對世界的方法。

同時參照當代藝術的重要理論和思想,引介十位傳承自草間彌生以來的歷代創新藝術家精神的日本新一代女性藝術家。

這些女性藝術家,在超越男性的性與威權鬥爭的平權社會(扁平社會)中,探索自身,創造出追求新的存在意義的作品。草間彌生在其自傳《無限之網》中曾寫道:「不應該受到舊道德的束縛,要做自己喜歡的事」,展現了在自由中求生存的強力表現。這種精神也引起迴響,成為當代藝術家們的重要課題,且深深影響著他們的創作。

此外,本展覽以《葬送的芙莉蓮》中主角打敗魔王之後的旅程故事為隱喻,嘗試在主要故事結束後審視自我,重建與他者及「來世」的關係。

展覽期間 | 2025年10月3日-2026年1月18日

展覽地點 | 2館1樓展覽室A、2館1樓展覽室B、2館1樓展覽室C、2館1樓展覽室

展覽介紹 | 本展覽從皮膚與內臟的感知為起點,試圖將自我、世界與時間組織起來。肯定身體接觸和感官經驗,透過從中所產生出來既神秘又具象徵性的表現,探求自我於現代的存在方式,以及如何面對世界的方法。

同時參照當代藝術的重要理論和思想,引介十位傳承自草間彌生以來的歷代創新藝術家精神的日本新一代女性藝術家。

這些女性藝術家,在超越男性的性與威權鬥爭的平權社會(扁平社會)中,探索自身,創造出追求新的存在意義的作品。草間彌生在其自傳《無限之網》中曾寫道:「不應該受到舊道德的束縛,要做自己喜歡的事」,展現了在自由中求生存的強力表現。這種精神也引起迴響,成為當代藝術家們的重要課題,且深深影響著他們的創作。

此外,本展覽以《葬送的芙莉蓮》中主角打敗魔王之後的旅程故事為隱喻,嘗試在主要故事結束後審視自我,重建與他者及「來世」的關係。

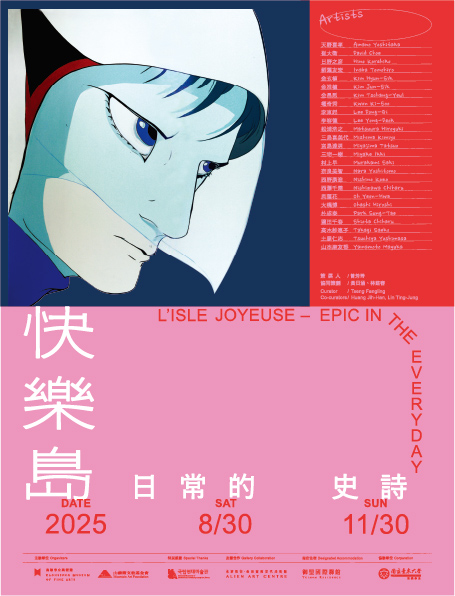

展覽名稱 | 快樂島-日常的史詩

展覽期間 | 2025年8月30日-2025年11月30日

展覽地點 | 高雄市立美術館 104.105展覽室

展覽介紹 | 靈感源自法國作曲家克勞德・德布西(Claude Debussy)1904年創作的鋼琴獨奏曲《L’isle Joyeuse》,意即「快樂島」。這首樂曲曾受十八世紀畫家瓦托(Jean-Antoine Watteau)所繪《從賽熱島出航》啟發,透過流動的旋律與跳躍的節奏,描繪了一段追尋幸福與幻想之地的旅程。本次展覽以此為引,延伸對理想庇護所的想像,邀請觀者一同進入「快樂島」的多重樣貌——它可能虛幻、可能現實,也可能介於兩者之間。

展覽期間 | 2025年8月30日-2025年11月30日

展覽地點 | 高雄市立美術館 104.105展覽室

展覽介紹 | 靈感源自法國作曲家克勞德・德布西(Claude Debussy)1904年創作的鋼琴獨奏曲《L’isle Joyeuse》,意即「快樂島」。這首樂曲曾受十八世紀畫家瓦托(Jean-Antoine Watteau)所繪《從賽熱島出航》啟發,透過流動的旋律與跳躍的節奏,描繪了一段追尋幸福與幻想之地的旅程。本次展覽以此為引,延伸對理想庇護所的想像,邀請觀者一同進入「快樂島」的多重樣貌——它可能虛幻、可能現實,也可能介於兩者之間。

本展匯集來自日本、韓國與亞洲地區共25位重要當代藝術家,不僅是一場關於「快樂」的想像旅程,更是一場邀請觀眾重啟感知的展覽,引導我們穿越個人與集體、現實與幻象之間,尋找屬於當代的情感庇護與精神共鳴。

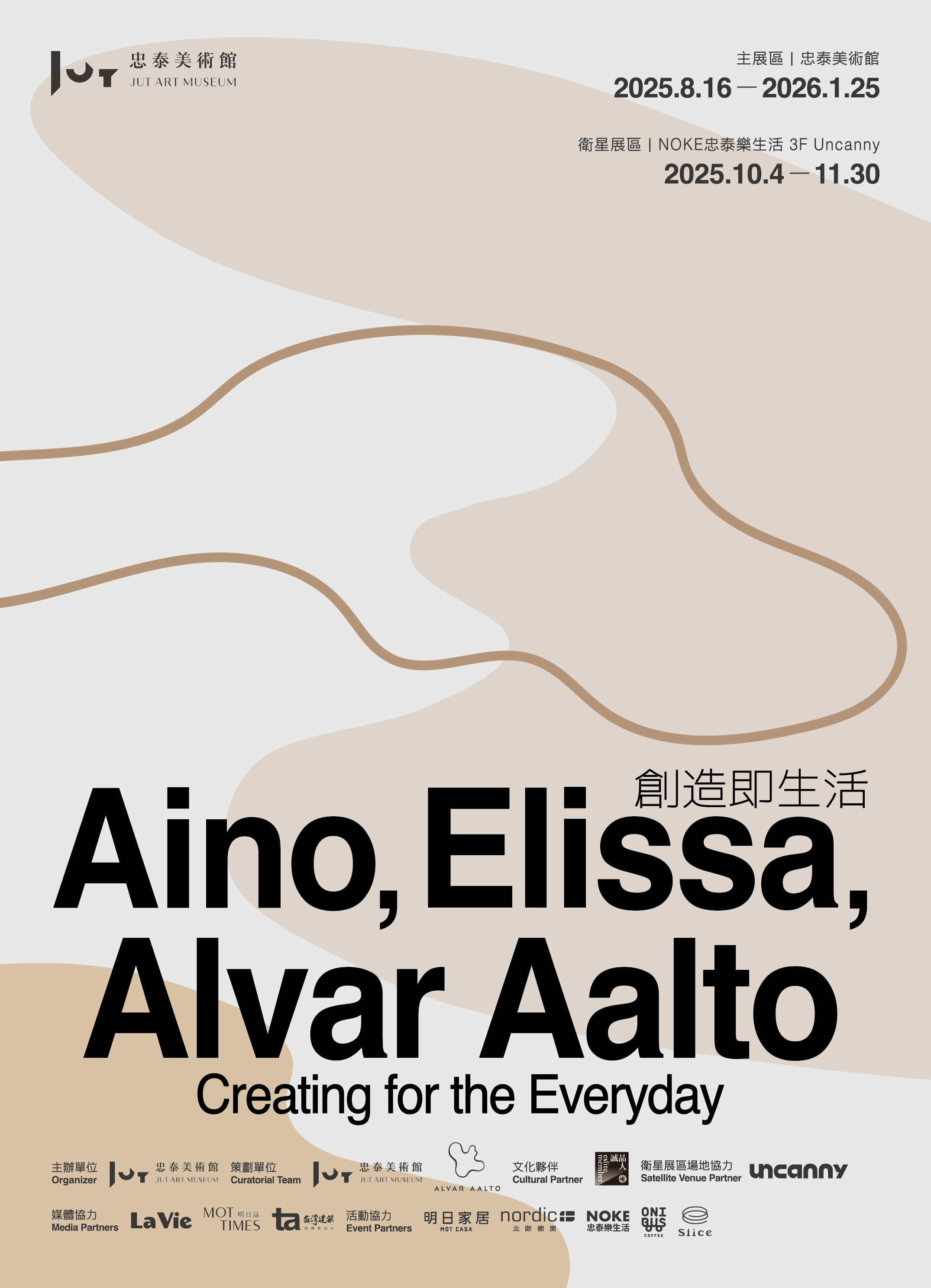

展覽名稱 | 創造即生活──愛諾、艾莉莎與阿爾瓦.阿爾托

展覽期間 | 2025年8月16日-2026年1月25日

展覽地點 | 忠泰美術館(臺北市大安區市民大道三段178號)*需購票入場

展覽介紹 | 《創造即生活──愛諾、艾莉莎與阿爾瓦.阿爾托》展覽由忠泰美術館與芬蘭阿爾瓦.阿爾托基金會(Alvar Aalto Foundation)攜手合作,從建築大師的生命歷程切入,為臺灣首度系統性介紹阿爾瓦.阿爾托(Alvar Aalto)在不同時期與兩任建築師妻子──愛諾.阿爾托(Aino Aalto)與艾莉莎.阿爾托(Elissa Aalto),其三人在建築、設計與生活中的合作關係;其創作從「家」的尺度延伸至公共建築與城市空間,以融合自然、光線及材料,並與環境和諧共生為特色。

展覽期間 | 2025年8月16日-2026年1月25日

展覽地點 | 忠泰美術館(臺北市大安區市民大道三段178號)*需購票入場

展覽介紹 | 《創造即生活──愛諾、艾莉莎與阿爾瓦.阿爾托》展覽由忠泰美術館與芬蘭阿爾瓦.阿爾托基金會(Alvar Aalto Foundation)攜手合作,從建築大師的生命歷程切入,為臺灣首度系統性介紹阿爾瓦.阿爾托(Alvar Aalto)在不同時期與兩任建築師妻子──愛諾.阿爾托(Aino Aalto)與艾莉莎.阿爾托(Elissa Aalto),其三人在建築、設計與生活中的合作關係;其創作從「家」的尺度延伸至公共建築與城市空間,以融合自然、光線及材料,並與環境和諧共生為特色。

本次展覽精選了來自基金會典藏的重要手稿、模型與家具等展品,涵蓋私人住宅到公共建築、手工製品到量產家具,呈現創作者如何透過建築與設計深刻地融入日常生活,並對當代建築觀念與設計實務創造深遠的啟發。

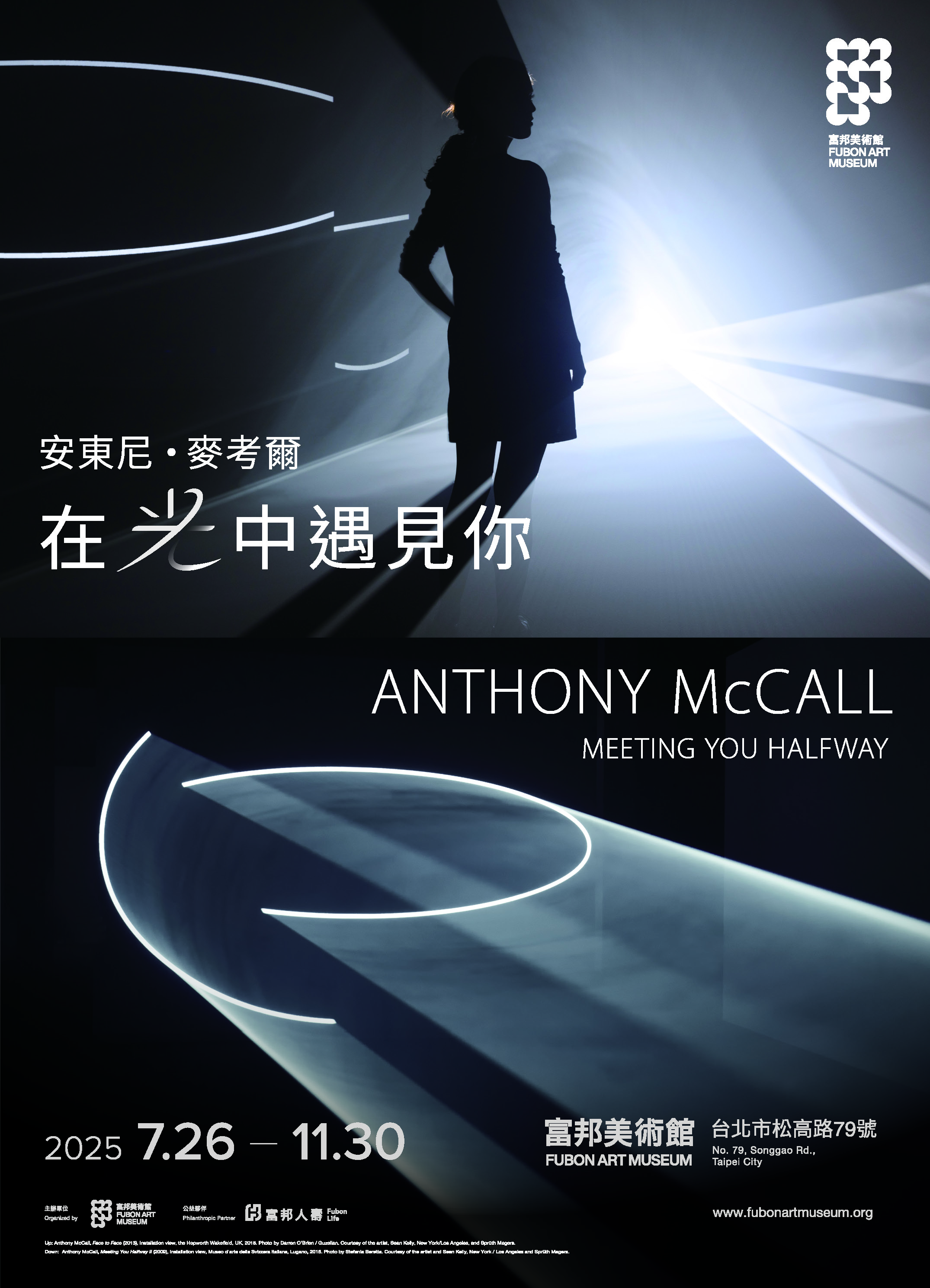

展覽名稱 | 《安東尼・麥考爾:在光中遇見你》

展覽期間 | 2025年7月26日-2025年11月30日

展覽地點 | 富邦美術館 1樓 水景展廳

展覽介紹 | 安東尼.麥考爾(Anthony McCall)1946 年出生於英格蘭 聖保羅克雷,目前定居於紐約曼哈頓,是一位跨足雕塑、電 影與繪畫領域的重要藝術家,以「固體光」(Solid Light)裝 置作品聞名於世。自 1973 年開創性地發表《描述一個圓錐 之線》後,他便持續以緩慢演變的光束,勾勒三維空間中可 穿越的光之量體,將光從影像媒介轉化為具雕塑性與感知性 的建構力量。身為 1970 年代實驗電影與行為藝術的先鋒之 一,麥考爾突破傳統觀影框架,將投影光轉化為「雕塑性空間」,讓觀者置身於黑暗與迷霧構成的環境中,透過身體行 動與光交會,重新體驗觀看、存在與時間的關係。

展覽期間 | 2025年7月26日-2025年11月30日

展覽地點 | 富邦美術館 1樓 水景展廳

展覽介紹 | 安東尼.麥考爾(Anthony McCall)1946 年出生於英格蘭 聖保羅克雷,目前定居於紐約曼哈頓,是一位跨足雕塑、電 影與繪畫領域的重要藝術家,以「固體光」(Solid Light)裝 置作品聞名於世。自 1973 年開創性地發表《描述一個圓錐 之線》後,他便持續以緩慢演變的光束,勾勒三維空間中可 穿越的光之量體,將光從影像媒介轉化為具雕塑性與感知性 的建構力量。身為 1970 年代實驗電影與行為藝術的先鋒之 一,麥考爾突破傳統觀影框架,將投影光轉化為「雕塑性空間」,讓觀者置身於黑暗與迷霧構成的環境中,透過身體行 動與光交會,重新體驗觀看、存在與時間的關係。

此次於富邦美術館舉辦的「安東尼 · 麥考爾:在光中遇 見你」為麥考爾於臺灣的首次大型個展,回顧並呈現其跨越 半世紀的創作歷程,包括早期經典行為影像作品《火之景 觀》(1972)、四件橫向投影的固體光裝置與一件垂直裝置, 並輔以繪圖草稿、影像作品與紀錄文件,構築出一場橫跨電 影、雕塑、建築與繪畫的沉浸式體驗。

展覽中,觀者得以在不斷生成的光線軌跡中穿梭,身體與 作品產生互動,進而成為作品的一部分。作為開場的《火之景 觀》展現了麥考爾如何將自然元素轉化為儀式性體驗,並賦予 其秩序與結構的能力,也預示著他日後對空間、時間與感知等 主題的深度探索。同時展出的繪圖草稿與相關文件,則揭示了 他在發展光線雕塑之前,所進行的一系列概念與造型手法上的 嘗試,突顯創作背後嚴謹的邏輯與詩意語言。 富邦美術館邀請您,走入光與靜默交織的時空場域,展開 一場屬於自我心靈的旅程。

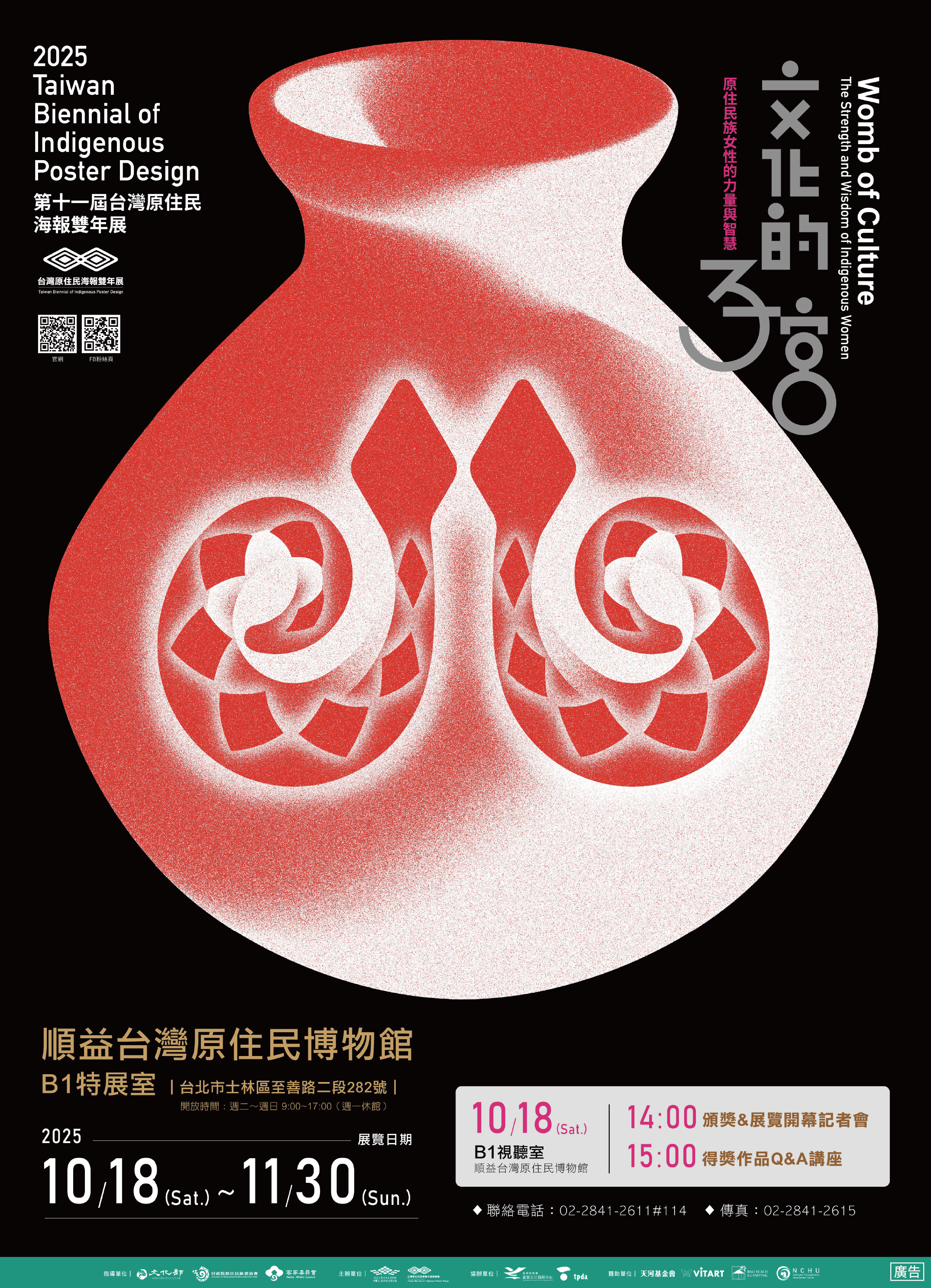

展覽名稱 | 文化的子宮 — 原住民族女性的力量與智慧|第十一屆台灣原住民海報雙年展

展覽期間 | 2025年10月18日-2025年12月16日

展覽地點 | 忠泰美術館(臺北市大安區市民大道三段178號)*需購票入場

展覽介紹 | 順益台灣原住民博物館於2006年起,與台灣海報設計協會共同舉辦以推廣「台灣原住民族文化」為主軸的全國學生海報設計比賽,希望藉由全國各地區學生的「視」界、創意與巧思,呈現理解認識台灣原住民族文化後的新詮釋。 為更加提高推廣原住民族文化效益,第九屆將競賽名稱由「全國學生台灣原住民海報創作競賽」改為「台灣原住民海報雙年展」,徵件對象也由在台學生改為不限國籍與年齡,期盼能更加提升徵件作品的深度及廣度。

展覽期間 | 2025年10月18日-2025年12月16日

展覽地點 | 忠泰美術館(臺北市大安區市民大道三段178號)*需購票入場

展覽介紹 | 順益台灣原住民博物館於2006年起,與台灣海報設計協會共同舉辦以推廣「台灣原住民族文化」為主軸的全國學生海報設計比賽,希望藉由全國各地區學生的「視」界、創意與巧思,呈現理解認識台灣原住民族文化後的新詮釋。 為更加提高推廣原住民族文化效益,第九屆將競賽名稱由「全國學生台灣原住民海報創作競賽」改為「台灣原住民海報雙年展」,徵件對象也由在台學生改為不限國籍與年齡,期盼能更加提升徵件作品的深度及廣度。

順益台灣原住民博物館-美術分館成立於2020年。

本館創辦人林清富名譽董事熱愛鄉土、珍愛台灣文化,自70年代開始,陸續收藏許多台灣原住民文物及本土美術畫作。1985年,林清富名譽董事以其父之名成立財團法人林迺翁文教基金會,之後便積極以保存、推廣台灣文化與藝術為職志,並於1994年著手籌建台灣第一家私人博物館—順益台灣原住民博物館。2020年,延續世代傳承,本館在創辦人之女林純姬董事長的擘畫下隆重開幕。

以順益關係企業的前身「順益行」為基地,順益台灣原住民博物館-美術分館於此誕生。本館以發揚台灣美術為己志,展出林迺翁文教基金會所收藏之台灣經典美術作品,亦針對不同年齡層規劃藝術教育活動,與本土藝術接軌;並培育未來藝術家與美術館專業人才;更積極與海內外教育、研究等各界機構合作,共同打造一座跨世代與地域的台灣美術推廣與交流平台。

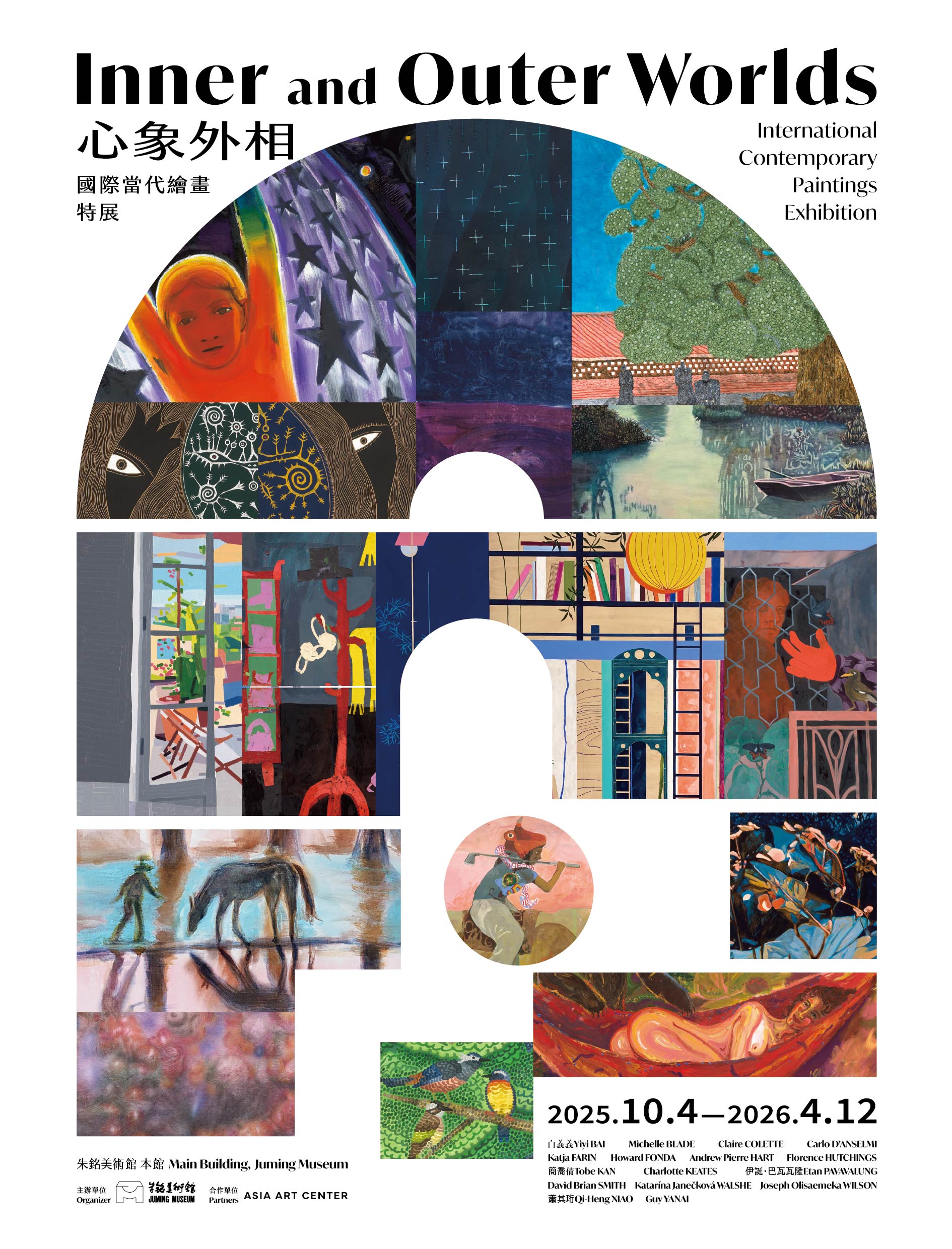

展覽名稱 | 心象外相:國際當代繪畫特展

展覽期間 | 2025年10月4日-2026年4月12日

展覽地點 | 朱銘美術館 本館

展覽介紹 | 朱銘美術館與亞洲藝術中心合作「心象外相:國際當代繪畫特展」,將來自美國、英國、以色列、香港和臺灣等地十六位國際藝術家作品匯聚一堂,探討人類在當代社會中的感知與連結,展覽分「感官生活」、「記憶迴旋」、「模糊夢境」、「文化/社會反映」四個單元,展現當代藝術如何回應我們所處的時代議題。

展覽期間 | 2025年10月4日-2026年4月12日

展覽地點 | 朱銘美術館 本館

展覽介紹 | 朱銘美術館與亞洲藝術中心合作「心象外相:國際當代繪畫特展」,將來自美國、英國、以色列、香港和臺灣等地十六位國際藝術家作品匯聚一堂,探討人類在當代社會中的感知與連結,展覽分「感官生活」、「記憶迴旋」、「模糊夢境」、「文化/社會反映」四個單元,展現當代藝術如何回應我們所處的時代議題。

本展關注於當代繪畫中的再現性,探討藝術家如何以視覺語言呈現現實、概念或情感,並挑戰傳統再現的界限。再現不僅僅是模仿或再造客觀世界,而是涉及對社會、文化與個人經驗的反思與詮釋。隨著攝影和數位媒介的興起,傳統繪畫的再現功能受到了挑戰,許多藝術家也透過繪畫探討再現的主觀性、象徵性及感受性。藉著這個繪畫展覽,我們也邀請觀眾重新欣賞繪畫技巧、形式、 顏色、構圖等藝術最根源的元素。

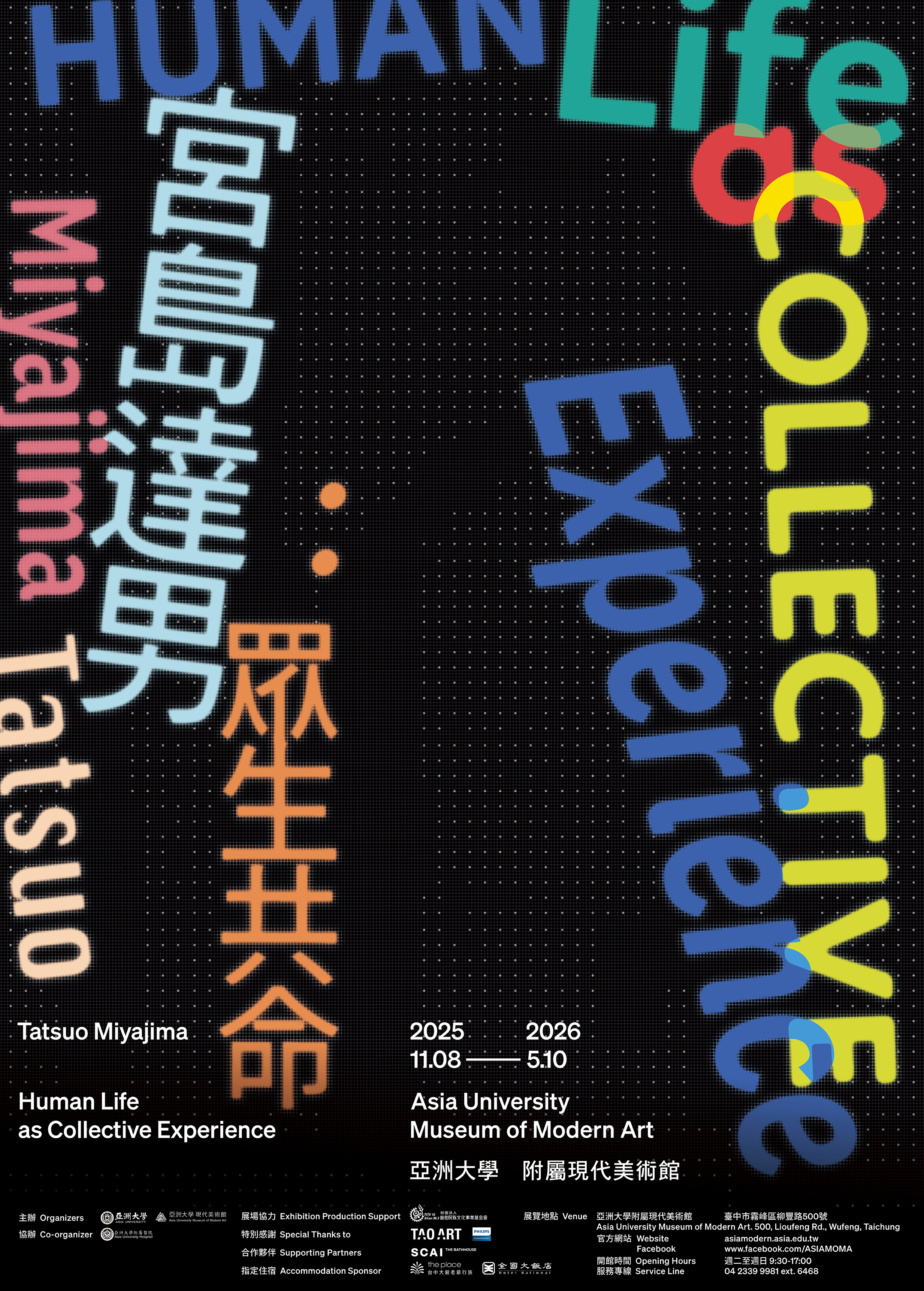

展覽名稱 | 眾生共命:宮島達男

展覽期間 | 2025年11月8日-2026年5月10日

展覽介紹 | 我們的生命從來不是一段孤立的旅程,而是交織於經驗、情感與記憶的網絡之中。每一位個體的存在,皆在與他人的關係、所處的文化與歷史脈絡中逐步形塑,進而構築出更為宏觀的集體意識與共享命運。

展覽期間 | 2025年11月8日-2026年5月10日

展覽介紹 | 我們的生命從來不是一段孤立的旅程,而是交織於經驗、情感與記憶的網絡之中。每一位個體的存在,皆在與他人的關係、所處的文化與歷史脈絡中逐步形塑,進而構築出更為宏觀的集體意識與共享命運。

本展以「生命的連結」以及「所有個體在世上有著共同命運」為主軸,強調人在社群、文化與歷史中彼此交織、難以分割的關係。我們所經歷的世界,不只是個人的,也是彼此參與、互為依存的整體;在這樣的共處之中,生命的價值被重新詮釋與連結。作為多元個體交會的場域,大學自然成為觀察與呈現這種「共命」狀態的最佳場域。

奇美博物館位於台南市仁德區,是由的創辦人許文龍所成立,新館於 2015 年開放,是台灣館藏最豐富的博物館。許文龍從收藏名琴開始,逐漸擴展收藏內容,現在的奇美博物館內常設展品主要分為藝術、樂器、兵器與自然史四大領域,不定時會有特展。

博物館|奇美博物館 展館資訊

•地址:台南市仁德區文華路二段 66 號

•時間:戶外園區 09:00-18:30 (免費參觀) / 博物館 09:30-17:30

•休館日:每週三、除夕及另行公告之休館日

•地址:台南市仁德區文華路二段 66 號

•時間:戶外園區 09:00-18:30 (免費參觀) / 博物館 09:30-17:30

•休館日:每週三、除夕及另行公告之休館日

展覽名稱 | 李元佳個展

展覽期間 | 2025年09月13日-2026年01月18日

展覽介紹 | 此次在文心藝所推出的「李元佳個展」,由文心藝術基金會邀請策展人游崴策劃,重新考察了基金會對於李元佳藝術的豐富收藏。展出藝術家自1950至1990年代,橫跨臺北、波隆那、倫敦及坎布里亞郡等四個不同時期的作品,作品形式橫跨書法、繪畫、淺浮雕、互動作品、掛毯、攝影版畫及藝術家檔案文獻,試圖展現李元佳創作中極簡、神秘或充滿觸覺暗示的「點」,及其背後充滿精神性的宇宙圖式。李元佳於1929年出生於廣西,戰後輾轉來台。早期創作受到李仲生的現代藝術觀念的啟發,確立了融合傳統筆墨與抽象表現的繪畫語言。他也是「東方畫會」的創始成員之一,引領戰後臺灣第一波的現代繪畫運動。

展覽期間 | 2025年09月13日-2026年01月18日

展覽介紹 | 此次在文心藝所推出的「李元佳個展」,由文心藝術基金會邀請策展人游崴策劃,重新考察了基金會對於李元佳藝術的豐富收藏。展出藝術家自1950至1990年代,橫跨臺北、波隆那、倫敦及坎布里亞郡等四個不同時期的作品,作品形式橫跨書法、繪畫、淺浮雕、互動作品、掛毯、攝影版畫及藝術家檔案文獻,試圖展現李元佳創作中極簡、神秘或充滿觸覺暗示的「點」,及其背後充滿精神性的宇宙圖式。李元佳於1929年出生於廣西,戰後輾轉來台。早期創作受到李仲生的現代藝術觀念的啟發,確立了融合傳統筆墨與抽象表現的繪畫語言。他也是「東方畫會」的創始成員之一,引領戰後臺灣第一波的現代繪畫運動。